都会の喧騒を離れ、美しい自然に囲まれながら、趣味や住まい、大切な人との時間の充実にこだわった田舎暮らしをスタートする人が増えています。本連載では、都会から地方へ移住し、Instagramで移住後の田舎暮らしを発信している方々に、移住のきっかけや移住後のリアルな暮らしについてインタビュー。第7回は、東京から福井県に移住した芳沢郁哉さんを取材しました。築140年の古民家をセルフリノベで改修し、里山ホテルを経営しながら自然を楽しむ暮らしについてお話を伺います。

【芳沢郁哉さん】

都会での暮らしから一転、自給自足の田舎暮らしに憧れて、2021年8月に祖母の住む福井県に移住。築140年の茅葺き古民家をセルフリノベーションで改修し、夫婦と祖母の三人暮らしをスタート。自宅はホテルとしても営業中で、日本だけでなく海外からの宿泊客も里山体験を楽しめる宿として来訪しています。Instagramでは、日々の出来事や、宿の様子など、豊かな田舎暮らしを発信しています。

「晴れのち、もっと晴れ|Farmers Hostel&Living」

Instagram @harenochi.mottohare

何もないから、新しく作る。自ら動き続けることで実現させた「自給自足」生活

――文化と流行の発信地、東京の渋谷に住んでいた芳沢さん。なぜ田舎への移住を決断したのでしょうか?

都会の会社員の生活も楽しかったですが、何か物足りなかった。自分で暮らしを作る感覚がなく、情報や時代の流れに踊らされているような感覚でした。都会のモノも情報も溢れる世界ではなく、住居も食糧も自給自足する田舎暮らしに憧れ、移住を決心しました。 そしていちばんの決め手はおばあちゃんの家を残したいと思ったからです。築140年の茅葺き古民家は廃墟寸前のボロボロな古民家。孫である自分が手を加えなければ解体され、今まで先祖が紡いできた歴史と文化が途絶えてします。その危機感と紡ぎたいというひとつの希望が移住を決断させてくれました。

――大都会から里山へ住まいを移し、暮らしは大きく変わったと思います。

心と身体に余裕と余白を持って生活ができるようになりました。東京で会社員をしていたときは、時間に追われながら、また情報に埋もれながら常に駆け足で生活していました。 移住してからは都会の喧騒から離れて、自分軸の時間で生活ができています。野菜やお米を作ったり、鶏を育てながら、宿収益をあげる。どこかに通勤するわけでも、誰かの命令で動くわけでもなく、自分のペースでのびのびも生活することができています。

――自給自足の暮らしが夢だったとお話ししていましが、夢は形になっているのでしょうか?

「食事はできる限り自給自足しています。無農薬無肥料で野菜とお米を育て、また放し飼いでにわとりを飼っています。野菜やお米を自給自足できるようになり、次はお肉を自給自足するために昨年末から狩猟をはじめました。命と真剣に向き合うこと、31年生きてきて命といちばん向き合う時間になりました。 罠で捕らえた鹿を最後に止め刺しする瞬間の、生死をほんとうに真剣に考えた一瞬は人生の中でも濃密で、かけがえのない時間になりました。食べるということは、誰かの命をいただくこと。それは頭では理解していたつもりでも、どこか遠い存在でした。生きることは食べること、食べることは誰かの命をありがたくいただくこと。それを体感できたことは人生において、大切でなにごとにも代えることができない尊い時間になりました。最近では味噌や麹を使った醗酵調味料、柿酢など、季節に合わせた調味料なども自給しています。

――ほぼ自給自足のスタイルが完成しているんですね! 夢を実現していく力強さを感じますね。

そうですね。お金も食べ物も住居も、自給自足できるようになったことで、自分自身でも自立したと感じています。無農薬で育てた野菜やお米、放し飼いで育てた鶏が産むレモンイエローなたまご、古民家をセルフビルドしたことで培った大工技術。と、生きるために必要な知識と技術が向上したので、生きていくための不安や迷いがなくなった気がします。 東京暮らしはお金も程よく貰えて便利な暮らしでしたが、そのときと比べられないほどに自分自身が逞しくなりました。なにかを待つ受け身ではなく、自ら実践し行動し続けるという能動的な暮らしだからこそ、心身ともに成長することができました。

――移住後の暮らしに手応えを感じている様子が伝わってきます。住んでいる福井県吉田郡永平寺町の魅力はどのようなところでしょうか?

「なにもない」ということが、魅力なのかもしれません。移住者も僕ら以外いなければ、スーパーやコンビニもありません。あるのは田園風景と山に囲まれた里山風景のみ。いわゆる一般的な「魅力」はないけれど、山の頂から昇る朝日、しんと静まる夜の山々、家の目の前に流れる小さな清流など、確かな自然だけはある。この自然と共に生きられることこそ、田舎暮らしの醍醐味だと思います。春には田んぼに水が張られ、夏には蛍が飛び交い、秋には黄金色の田園風景が広がり、冬には雪に囲まれ、四季折々の自然がここにはあります。 なにもないからこそたくさんの余剰があり、余白がある。その余剰や余白を自分たちの力で開拓し、循環させることが生きる喜びにつながっています。新しく作るしかないという開拓精神こそ、生きている感覚と生き甲斐をくれています。

――現在お住まいの家について、詳しく教えてください。

築140年のおばあちゃんの家を改修して住んでいます。改修のほとんどをセルフビルドでやり、2年間かけて完成させました。昔の良さを残しつつも、水回りの快適さも兼ね備えた古民家は世界に一つしかない大空間です。この古民家で農家民宿「晴れのち、もっと晴れFarmers Hostel & Living」も開業し、自宅兼宿で暮らしています。

――住まいも自給自足を貫いてさすがです! 家のお気に入りポイントはどこでしょうか?

旅人140人と共に作り上げたことです。改修は僕たち夫婦と旅人みんなで作りました。素人だけで作ったので時間は費やしましたが、記憶と思い出がたくさん残りました。みんなで作り上げたその過程こそ、僕たちの宝であり財産だと思います。その中でも、2ヶ月かけて手作りした五右衛門風呂は自慢です。昔のお風呂の解体から、施工まですべてを自分たちだけでやりました。昔の暮らしといえば火のある暮らしだと思い、素人ながらもYouTubeを見ながら完成させました。自分で沸かして入るお風呂はなによりの至福の時間です。

――逆に、住まいを自分たちの手で作っていく過程で苦労したことはありましたか?

祖母の家に移住したので、たくさん喧嘩しました。改修をはじめる前のゴミを捨てる段階では毎日喧嘩しました。祖母は必要だと思うモノでも、僕たちにとってはただのゴミ。タンスやみかん箱のダンボール、一斗缶や古く腐った畳など、昔の人たちの感覚と今を生きる若者の感覚のズレにはとても苦労しました。

――宿を経営していてどのようなことを感じていますか?

暮らしの延長線上に商いがあります。暮らしを豊かにすることが、宿を良くしていくことに繋がる。お金を稼ぐことも、暮らしを創造していくこともすべてが繋がった暮らしを目指しています。それぞれが別々に孤立することなく、すべてが繋がりあって暮らすことができるようになりました。 できることを着実に増やしていく田舎暮らし。DIYや家庭菜園、狩猟や宿の経営など、移住3年半でできることが確実に増えました。やればやるほど身につき、やればやるほど暮らしが目に見えて良くなっていく。自分のキャパがどんどん広くなっていくことこそが、生きる原動力になっています。

―― 最後に、地方移住や田舎暮らしを考えている方へ、メッセージをお願いします!

田舎暮らしはやればやるほどに暮らしが豊かになり、またそれぞれがすべて繋がっているので相乗的にどんどん良くなっていきます。最初は不安が多いですが、コツコツと行動していけばどんどん自分自身が成長していきます。暮らすことそのものが仕事になり、その仕事が自分をどんどん豊かにしていってくれます。その豊かさこそが生きる喜びになり、その豊かさこそが生きる原動力になります。生きるという使命を田舎暮らしで実現してみませんか?

写真提供:芳沢郁哉さん(@harenochi.mottohare)

この記事の画像一覧

この記事のタグ

この記事を書いた人

田舎暮らしの本編集部

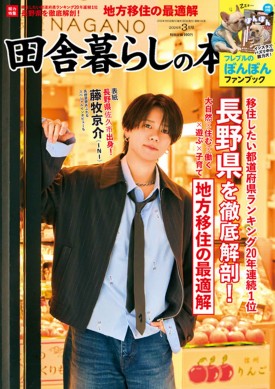

日本で唯一の田舎暮らし月刊誌『田舎暮らしの本』。新鮮な情報と長年培ったノウハウ、田舎で暮らす楽しさ、心豊かなスローライフに必要な価値あるものを厳選し、多角的にお届けしています!

Twitter:@inakagurashiweb

Instagram:@inakagurashinohon

Website:https://inakagurashiweb.com/

田舎暮らしの記事をシェアする