本誌『田舎暮らしの本』のライター・和田義弥さんは、茨城県筑波山麓の農村に移住し、フリーライターのかたわらで米や野菜を栽培する自給自足的暮らしを楽しんでいます。そんな和田さんは、さまざまな実験的栽培を行う畑の探究者でもあります。今回、和田さんに栽培方法の超裏ワザを語ってもらいました。

CONTENTS

塩ビ管を活用して、病気に強く、みずみずしい果肉に「スイカの塩ビ管栽培」

スイカの原産地とされるアフリカ南部のカラハリ砂漠に訪れた際に、そこで食べたスイカのみずみずしい味を今でも鮮明に覚えています。それにしてもあの乾いた土地で、なぜあんなにも水分たっぷりのスイカが育つのか。それは本来2mにもおよぶとされる根の深さによるのだと思います。一見乾燥しているような砂漠でも地下には植物が育つのに十分な水が蓄えられているのでしょう。

スイカは高温と乾燥が大好きな植物です。高温と強い光は日本の夏もカラハリ砂漠にひけをとりません。問題は湿度です。そこで塩ビ管を利用して乾燥した環境をつくってスイカを育ててみました。塩ビ管には、カラハリ砂漠の砂の主成分である石英と同じ、珪砂を詰めました。結果はというと、1年目は葉や実が小ぶりで収穫に至りませんでしたが、やり方を改善した2年目はひときわみずみずしいスイカが収穫できました。

やはり塩ビ管を使って極甘果実をとるマル秘ワザ「ミニトマトのエレベーター栽培」

こちらも高地が原産のトマト。果実の甘みを引き出すには、与える水分を極力少なくする“絞り”栽培が有効です。しかし、ハウスならともかく、露地栽培では水分調整が困難です。そこで、天候に関係なく水分をカットするため、塩ビ管を畝代わりに株を地面から高々と持ち上げる荒ワザで栽培することにしました。

使用する塩ビ管は直径10㎝、長さは60㎝から180㎝まで30㎝刻みで5種類を用意。高層建築に見立て「エレベーター栽培」と名付けました。どの管も、わずかな水分で必死に地面まで根を延ばし赤い実がついています。実の糖度は平均でも10度と高く、なんと最高値は11.1度でした。

夏ばて知らずで収穫量が大幅アップ「ナスの水苔植え」

良質のナスを次々と実らせるには、肥料切れさせないことが重要です。しかし、それだけでは不十分。「ナスは水で育てる」と言われるほど、水が必要です。それは、ナスの原産地がインド東部の気温が高く、雨が多い熱帯地域だからです。とは言っても水やりの手間を省きたいのが心情。そこで注目したのが、保水力のある水苔です。

穴を掘り、底には水を含ませた水苔を敷き、ナスの根鉢を水苔で包むように置きます。水苔が隠れるように覆土し、軽く押さえつけて苗を安定させれば植えつけ完了です。水苔で育てたナスは、普通植えよりも重量・個数ともに約4割もアップ。夏ばてすることもなく、生育期間中コンスタントに収穫できました。

昭和農家の栽培ワザを実証「タマネギの踏みつけ栽培」

この栽培方法は、昭和初期の『家の光』(農家向け家庭雑誌)に載っていた投稿をいただきました。その投稿は、「タマネギの茎(葉)を軽くねじり折ると、玉が大きくなる」「ニンジンやゴボウの葉を踏みつけると、根の肥大が促進される」という2つ。野に生える草花にとって、生育の過程で人間や動物に踏まれるのは想定内。むしろ踏まれることで、生育を促す機能にスイッチが入るとしても不思議ではありません。野菜も、もとは野の草。さっそく、昭和農家のスパルタ技を実験してみます。

実験では、投稿にあった2つの技を合わせ、ねじり折りを踏みつけで行います。踏みつけの時期は、投稿にあったように、タマネギを植えつけてから約2か月後と収穫の20日前ほど。成長した株をわらじで踏みつけて、葉のつけ根部分を軽く折ります。踏みつけたタマネギは、2~3日後には起き上がってきました。収穫してみると、踏みつけ栽培のほうはやや扁平の株が多く出ました。大きさは一見して違いがわかるほどではありませんでしたが、重量を量ると踏みつけ栽培のほうが普通栽培に比べて平均重量でやや下回るという結果に。しかし、糖度を測ると、普通栽培6.2度に対し、踏みつけ栽培は8.5度と差が出ました。ほかにも、身の締まりがよくなった、湘南レッドという品種では赤紫の部分が多いなどの効果はありましたが、踏みつけ栽培には未知の可能性がありそうです。

1本のつる苗から約90本も収穫できる「サツマイモの直線仕立て」

サツマイモは、つる苗の節から発生した不定根が肥大してイモになります。一般的な栽培方法では、つる苗の2~3節を地中に埋め、1株から5~6本のイモをとります。地面に広がるつるの各節からも不定根が発生しますが、食用に向くほど太らず、それどころか葉でつくられた養分をむだに吸収してしまうので、つるを地面から引き剥がして根付かないようにする「つる返し」をします。では、あえてつるに発生する不定根を肥大させたらどうなるのか?

サツマイモの苗を植えます。その後は、つるの成長に合わせて、つるを一直線に誘引しながら埋めていきます。埋めるのは親づるだけにし、子づるは放任しました。10月中旬にいっせいに掘り上げてみると、写真のようにまさに「芋づる式」! なんと1本のつる苗から90本(約12.6㎏)ものイモが収穫できたのです。わが家での一般的な収量の7~10倍、食味も良好でした。

【まとめ】

野菜づくりは、科学的根拠や先人の経験に基づいて基本的な栽培法が確立しています。しかし、その通りに栽培したからといって必ずしもうまくいくとは限りません。わたしは、あちらこちらで見聞きした、普通とはちょっと違う栽培法に加え、野菜の生態や原産地の環境などをヒントに、これまでの常識にとらわれない野菜づくりを実際に試して、検証しました。うまくいくものばかりではありません。2年、3年と実験を繰り返してようやく成功したものもあれば、失敗も数多くあります。みなさんも、試行錯誤を繰り返しながら自分なりの最適解を探してみてください。

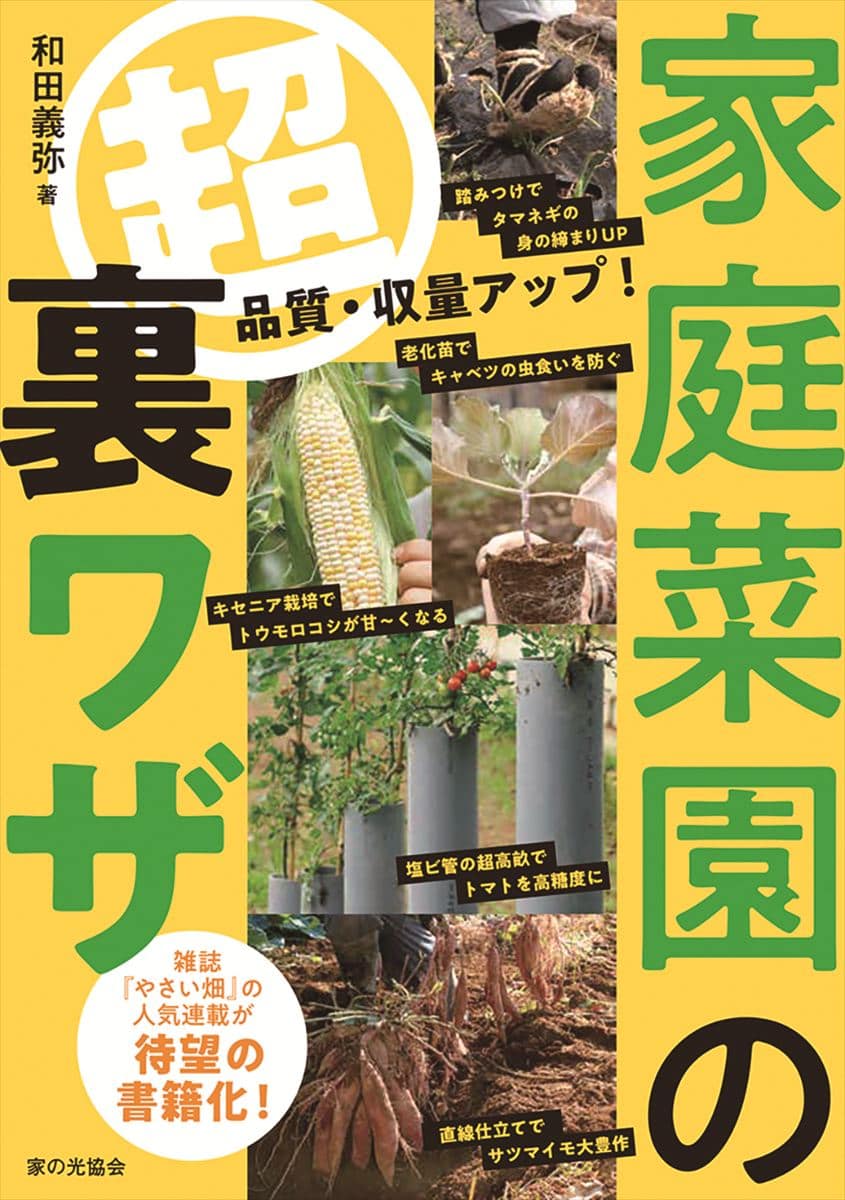

こうした実験栽培の様子を、『家庭菜園の超裏ワザ』という一冊の本にまとめました。今回、ご紹介したいくつかの栽培方法も、書籍に詳しく掲載しています。

<撮影/阪口克>

『家庭菜園の超裏ワザ 品質・収量アップ!』(家の光協会)

無農薬・無化学肥料で収量・品質をグンとアップさせる、超アイデア栽培術をわかりやすく紹介します。「トマトのアンデス栽培」「トウモロコシのキセニア栽培」「ソラマメのカキ殻栽培」「とろけるほど甘い塩ネギ栽培」「タマネギの踏みつけ栽培」「秋ジャガの刻み苗栽培」等、これまでにない新しい栽培術を比較実験で徹底検証。大きな成果が出た厳選20種類を解説します。

この記事の画像一覧

この記事のタグ

この記事を書いた人

和田義弥

和田義弥(わだ・よしひろ)_1973年茨城県生まれ。フリーライター。20〜30代前半にオートバイで世界一周。40代を前にそれまで暮らしていた都心郊外の住宅街から、茨城県筑波山麓の農村に移住。昭和初期建築の古民家をDIYでセルフリノベーションした後、丸太や古材を使って新たな住まいをセルフビルド。約5反の田畑で自給用の米や野菜を栽培し、ヤギやニワトリを飼い、冬の暖房を100%薪ストーブでまかなう自給自足的アウトドアライフを実践する。著書は『増補改訂版 ニワトリと暮らす』(グラフィック社)、『一坪ミニ菜園入門』(山と渓谷社)など多数。

Website:https://www.wadayoshi.com/

田舎暮らしの記事をシェアする