ドイツから来たカールさんは、新潟の山村で茅葺きの古民家に一目惚れ。廃屋同然の建物を再生し、以来30年で約70棟の古民家を蘇らせてきました。古民家の魅力をさらに高める再生を通じて、限界集落だった村に人を呼び、商店街の景観を整えてにぎわいの復活に取り組んでいます。その様子や古民家の魅力を三回に分けてご紹介します。第一回は、カール・ベンクスさんと古民家の出合いをお聞きしました。

掲載:2025年10月号

【カール・ベンクスさんに聞く「古民家の魅力」記事一覧】

古民家の魅力① 竹所集落の古民家に一目惚れ

古民家の魅力② 「古民家レジテンス」再生の様子

古民家の魅力③ 「松代ほくほく通り商店街」の景観再生

カール・ベンクスさん

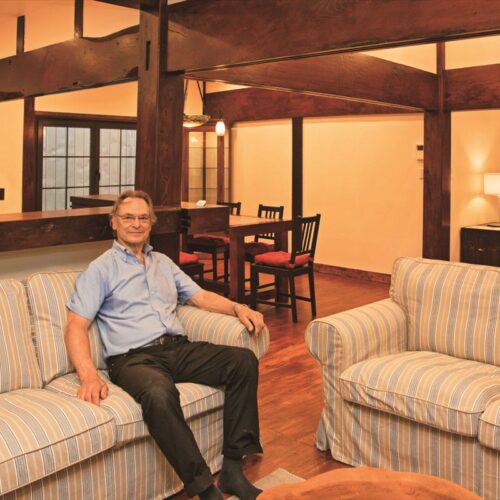

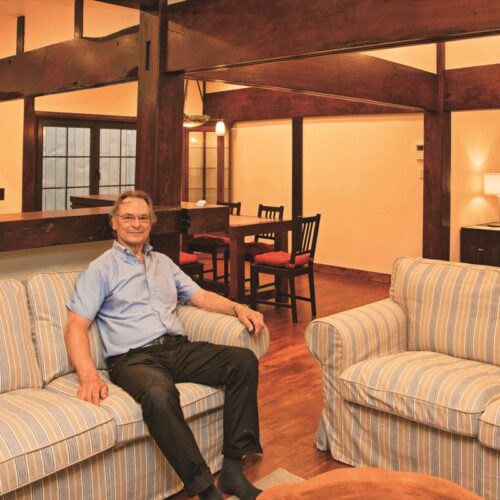

1942年、ドイツ・ベルリン生まれ。建築デザインオフィスに勤務の後、1966年、空手を学ぶため日本に留学。以後、建築デザイナーとして欧州や日本で活動する。1993年、新潟県十日町市竹所(とおかまちしたけところ)の古民家を自宅として購入・再生。さらに県内や全国各地で、古民家の魅力を引き出しながら現代的な機能を加える再生に取り組んでいる。カールベンクスアンドアソシエイト有限会社取締役。2017年には「ふるさとづくり大賞・内閣総理大臣賞」を受賞。カールさんには、松代ほくほく通り商店街にある和菓子屋の店舗兼住居を再生した「カールベンクス古民家レジデンス」(販売中)でお話を伺った。

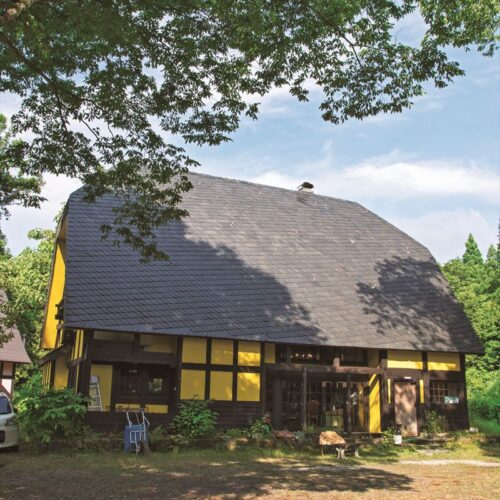

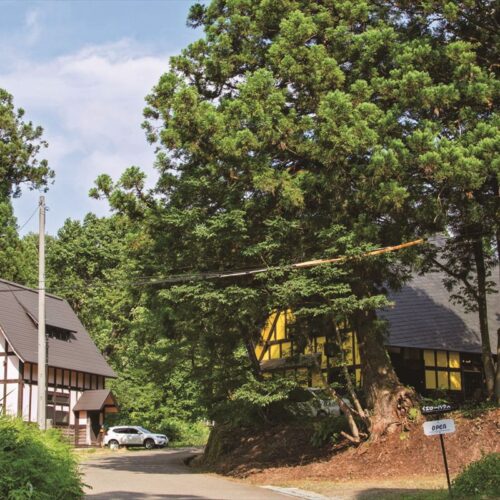

竹所集落でカール・ベンクスさんが2番目に再生した「イエローハウス」。購入したオーナーが住みながら週4日カフェを営業している。

山村の古民家に魅せられ、再生して住もうと即決

魚沼産コシヒカリの産地として、また国内有数の豪雪地帯として知られる十日町市。なかでも市西部の山あいに広がる松代(まつだい)地区、その中心街からさらに9㎞ほど先に竹所集落がある。建築デザイナーのカール・ベンクスさんが森林と棚田に囲まれたこの山村に古民家を求め、自宅として再生したのは今から30年ほど前、51歳のときだった。

「当時は東京とドイツを行き来していました。ドイツやフランスでは日本の建築が注目されていて、私は建築デザイナーとして日本の茶室を移築したり、和風の内装に合わせて日本でつくった障子などの建具を運んだり。本物を知ってほしいと考えていたんです。そんなときドイツの知人から見せられたのが、岐阜県飛驒高山(ひだたかやま)の古民家の写真でした。雪国の古民家が持つ太い柱や梁(はり)が見事で、そんな古民家に住んでみたいと思いました」

知り合いの大工に相談したところ、「新潟に米を買いに行くから、空き家を探すなら一緒に来るか」と誘われた。こうして訪ねたのが竹所。集落の坂道を上った奥にある茅葺きの廃屋に一目惚れした。

「家は倒れそうなほど傷んでいました。でも中に入ると太い梁やケヤキの柱は問題なく大丈夫だったんですよ。ぜひ再生して住みたいと思いました。それまでの仕事で、日本の家屋が骨組みを解体して再び建て直せるのはよくわかっていましたから」

日本での生活拠点を定めたいという気持ちもあり、妻のクリスティーナさんとは老後の終の住処についても話しはじめていたこの時期。カールさんはさっそく廃屋の家主に連絡をとって購入を決めた。

「周囲の山の杉の木や、棚田はヨーロッパにはない風景です。スイスの山などとは違う、優しい雰囲気もよかった。相談せずに決めたので、妻も最初こそ腹を立てていましたが、ここを訪ねるとすぐに気に入ってくれましたよ。都会ではなく、静かに暮らせる場所がいいと考えていたんです」

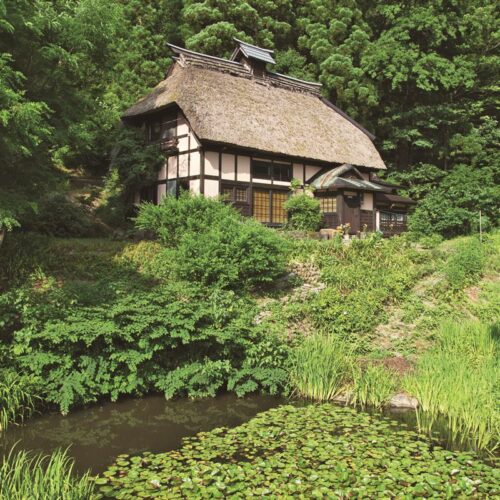

カールさんが本格的に古民家再生を手がけるきっかけになった、竹所の茅葺き古民家「双鶴庵(そうかくあん)」。

竹所には当時9世帯が暮らしていた。昭和30年代には30世帯以上あったというが、山を下りて街に出る人も多く、高齢化も進んで過疎化、いわゆる限界集落になりつつあった。

「ドイツ人の私が移り住むと聞いた村の方たちから反対の声はありませんでした。1年くらいで逃げて帰ると思っていたのかもしれません。工事を始める前には集会所に住民と大工さんをお招きしてパーティーをしました。日本ではそういうあいさつが大切だと、若いころに学んでいましたから」

カールさんの父は絵や家具を修復する職人で、日本文化の大ファンだった。自宅には浮世絵や印籠(いんろう)などのほか、桂離宮(かつらきゅう)を海外に紹介したドイツ人の建築家、ブルーノ・タウトの著作もあった。そうした環境で幼いころから日本に興味を持ったカールさんは12歳から空手を習った。その後、フランスでインテリア関係のアルバイトをしていたとき、パリで教えていた日本の武道家の合宿に参加。このつながりから来日して日本大学空手部に入部した。一方、在日ドイツ商工会の紹介で晴海の展示場や大阪万博のドイツ館、デパートのドイツ食品店の内装などの仕事を手がけるようになった。

「初めて日本に来たときは5週間の船旅で神戸に着きました。それから7年ほど日本に暮らし、日本の職人や工務店の方と一緒に仕事をして、技術の高さを知ったんです」

竹所で購入した廃屋は、いったん全部を解体し、基礎を築いてその上に建て直した。

「大工さん、基礎屋さん、水道屋さん、電気屋さん……。みんな村の人に紹介してもらいました。地元には古民家を直すのに慣れた職人がいたんです」

こうして再生した茅葺き古民家にカールさんは「双鶴庵」と名付けた。その後、取り壊されると聞いた集落内の別の古民家を自腹で購入して再生したのをきっかけに、竹所をはじめ松代地区内、さらには全国で古民家再生を手がけるようになり、その数は以後30年で約70棟を数える。

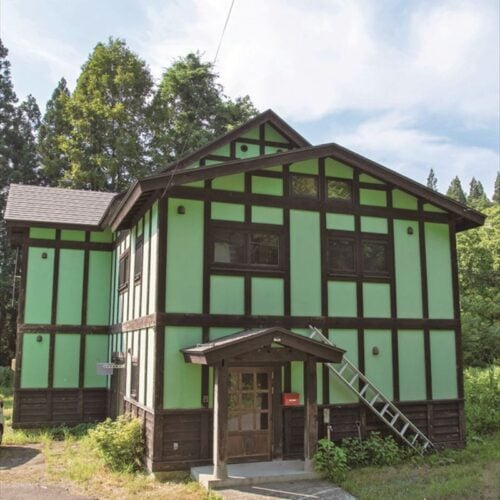

カールさんが再生した「竹所シェアハウス」は、移住希望者が最長1年間お試し居住できる市の施設。

文・写真/新田穂高

この記事の画像一覧

この記事のタグ

田舎暮らしの記事をシェアする