廃屋同然の建物を再生し、以来30年で約70棟の古民家を蘇らせてきたカール・ベンクスさん。新潟県十日町市竹所の古民家に一目惚れして再生に踏み切り、その後、全国で古民家再生を手がけるようになりました。第二回は、実際に手がけた十日町市松代の「古民家レジテンス」を中心に再生のポイントを伺います。

掲載:2025年10月号

【カール・ベンクスさんに聞く「古民家の魅力」記事一覧】

古民家の魅力① 竹所集落の古民家に一目惚れ

古民家の魅力② 「古民家レジテンス」再生の様子

古民家の魅力③ 「松代ほくほく通り商店街」の景観再生

カール・ベンクスさん

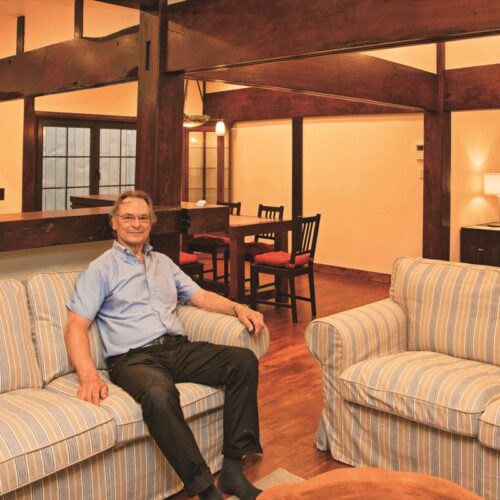

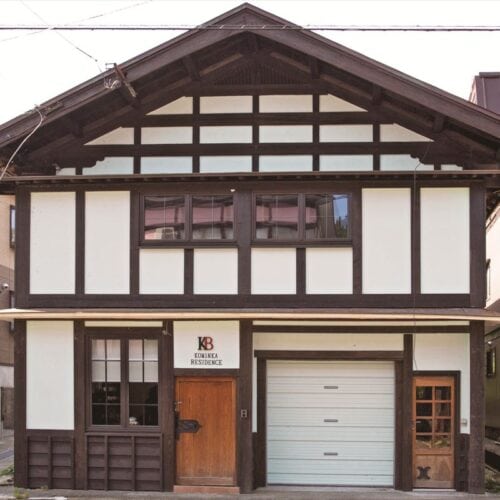

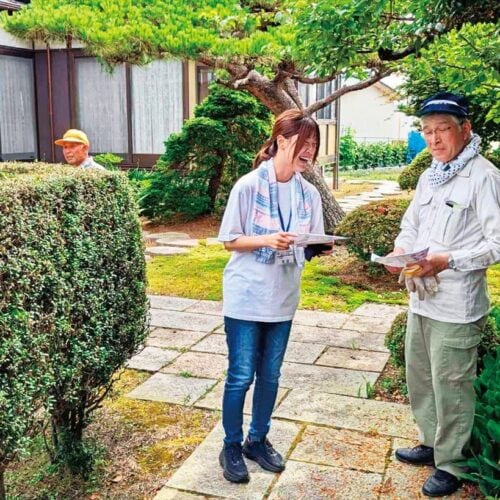

1942年、ドイツ・ベルリン生まれ。建築デザインオフィスに勤務の後、1966年、空手を学ぶため日本に留学。以後、建築デザイナーとして欧州や日本で活動する。1993年、新潟県十日町市竹所(とおかまちしたけところ)の古民家を自宅として購入・再生。さらに県内や全国各地で、古民家の魅力を引き出しながら現代的な機能を加える再生に取り組んでいる。カールベンクスアンドアソシエイト有限会社取締役。2017年には「ふるさとづくり大賞・内閣総理大臣賞」を受賞。カールさんには、松代ほくほく通り商店街にある和菓子屋の店舗兼住居を再生した「カールベンクス古民家レジデンス」(販売中)でお話を伺った。

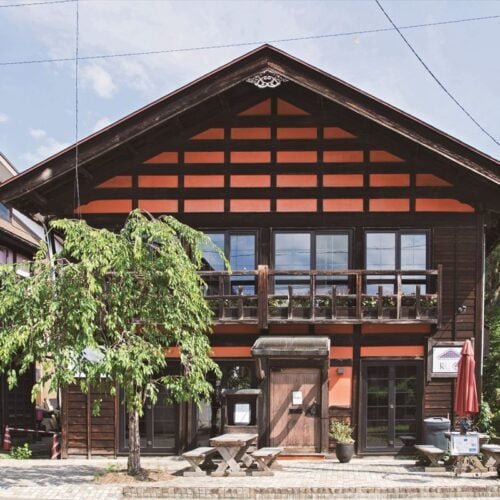

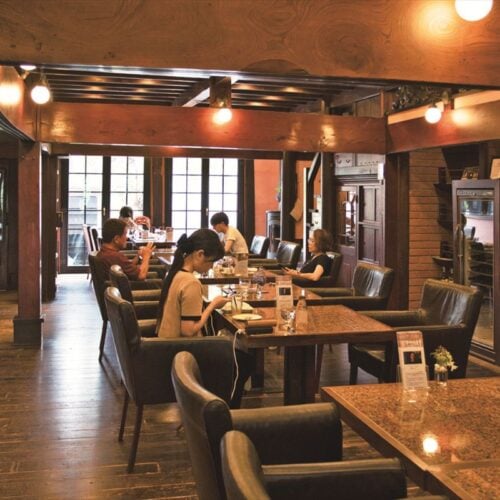

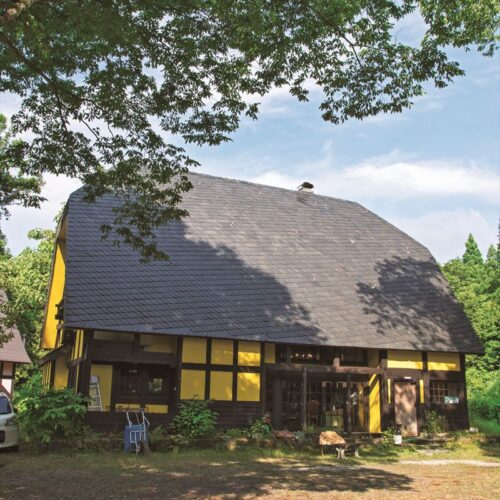

商店街で最初に再生された、まつだいカールベンクスハウス。1階はカフェ「澁い-SHIBUI-」として営業。https://karl-bengs.jp/shibui/

カフェでは落ち着いた古民家の風情を感じながら、ベンクス家のレシピでつくったキッシュなども味わえる。

再生の第一歩は基礎と骨組み、断熱を施して現代的生活

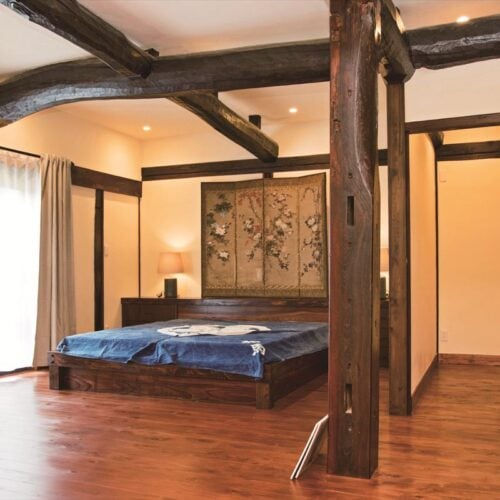

「古民家レジデンス」2階のベッドルーム。1階のリビングとともに床暖房を設置。

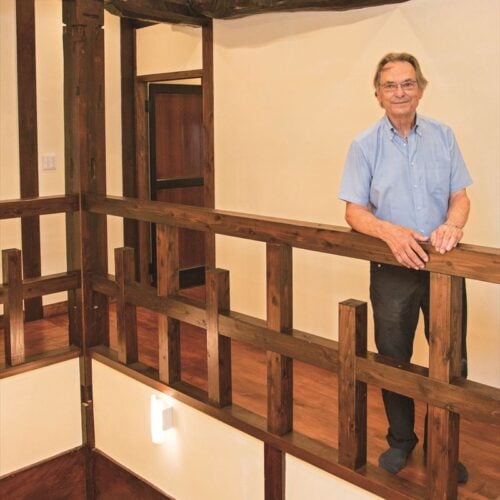

全国で古民家再生を手がけ、その数は30年で約70棟を数えるカール・ベンクスさん。これらの古民家は、まずは壁や床を取り払って骨組みだけにし、現在の法律に合わせて、基礎、土台、柱、梁といった建物を支える構造部分をしっかりと組み直している。

「立派な柱や梁を持つ古民家も、下側の土台などは傷んでいることが多いです。傷んだところを交換したり、場合によっては使える材料だけ利用して建て直したりできるのが古民家のよさ。そうすることで100年でも長持ちします。基礎と骨組みを直さずに、ただ見えるところだけリフォームするのは再生とはいえません」

現代的な生活には断熱をしっかり施すのも大切だという。

「壁、屋根、床に断熱材を入れ、床暖房システムを設置することもあります。古民家の雰囲気に合わせてドイツから取り寄せた二重サッシを使うことも多いです。まつだい商店街のように隣家と近接していて雪の捨て場がない場所では屋根の融雪装置も欠かせません。構造を活かした間取りにしたうえで内装は和風洋風、好みに合わせて自由に仕上げられます」

ただ、双鶴庵(カール・ベンクスさんが最初に手掛けた古民家)の茅葺き屋根は、地元の屋根葺き職人が健在だったとはいえ、予想以上に出費がかさんだ。

「村の人には茅葺きはやめたほうがいいと言われたんです。でもドイツでは茅葺き屋根が人気で、新しくつくられた屋根もよく目にします。私もハンブルクに建てた茶室を茅葺きにしたことがありますよ。機械を使って刈り取って束ねた茅を、そのまま屋根に載せて細い金具で固定する作業が基本ですから手間も少なく、コストはそれほど高くないんです。しかも屋根の傾斜が急で水はけがよいため、茅の厚さも30㎝ほどですみます。竹所の茅葺きで800万円の見積もりを見たときはさすがにびっくりしました。日本では材料の茅は手刈りで高価なうえ、屋根が厚いぶん多く必要です。茅を縄で固定する屋根葺きの作業にも手間がかかるんですね」

数年後に再生したほかの古民家では、ドイツからコンテナで運んだ茅を使った。

「よく、茅葺き屋根は囲炉裏を炊かないと傷むといわれますが、そんなことはない。乾燥していれば大丈夫です。ただ雪が降って凍ると傷むので、双鶴庵では冬の間、シートをかけて雪が滑り落ちるようにしています」

「古民家レジデンス」2階の中央は1階ダイニングからの吹き抜けになっている。

バスルームは1階のいちばん奥に設けられている。

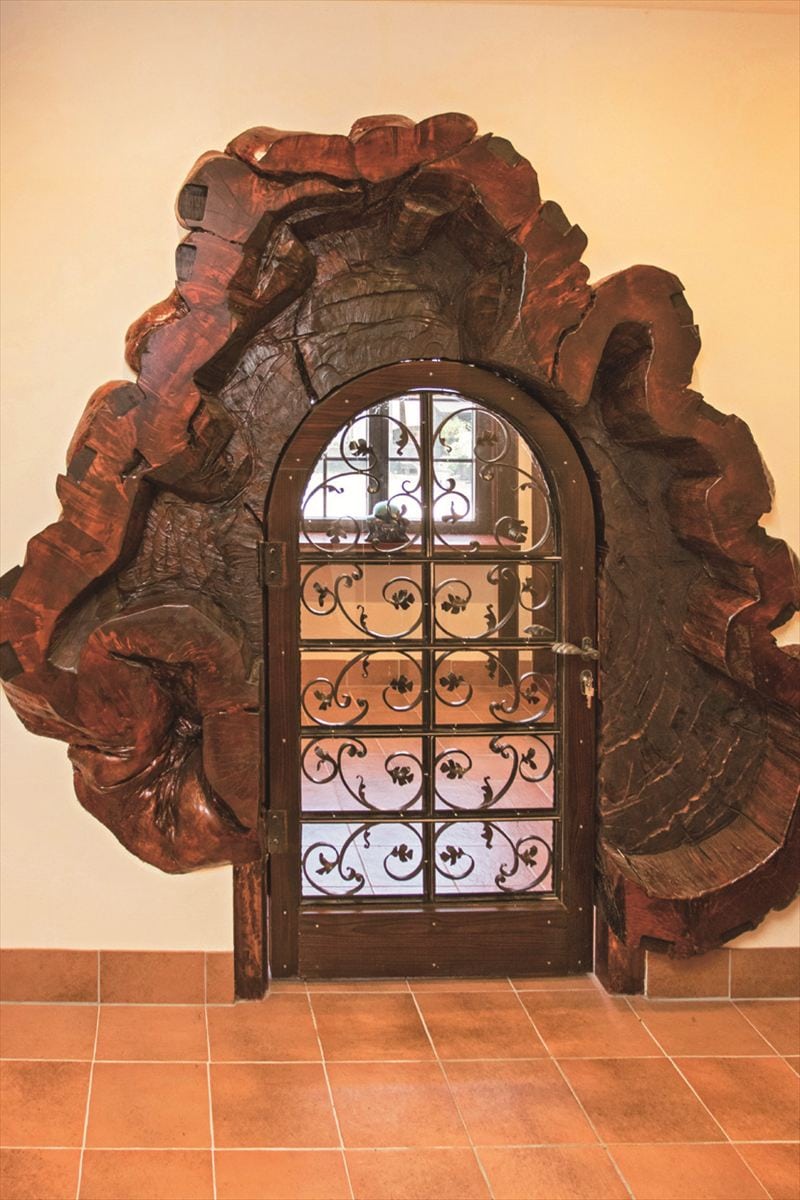

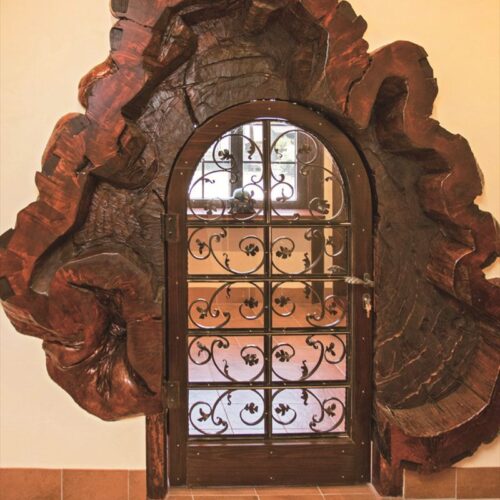

囲炉裏に使われていたトチノキの材は、玄関入り口の意匠にあしらわれた。

ソファのあるリビングの向こうに階段を見る。傾斜は現代の基準に合わせて緩やかに改善。

T O P I C

「古民家レジデンス」は土地を含めて販売物件として内覧も受け付けている。

㉄カールベンクスアンドアソシエイト有限会社 ☎025-594-7882

https://karl-bengs.jp/

====「古民家の魅力③」に続きます。お楽しみに====

文・写真/新田穂高

この記事の画像一覧

この記事のタグ

田舎暮らしの記事をシェアする