ひとくちに古民家といっても形や傷み具合は千差万別。補修にかかる手間やコストは状態と仕上げによって大幅に異なる。古民家補修を手がける大工と設計士の2人に、古民家の上手な選び方、直し方を伺った。

掲載:2025年10月号

CONTENTS

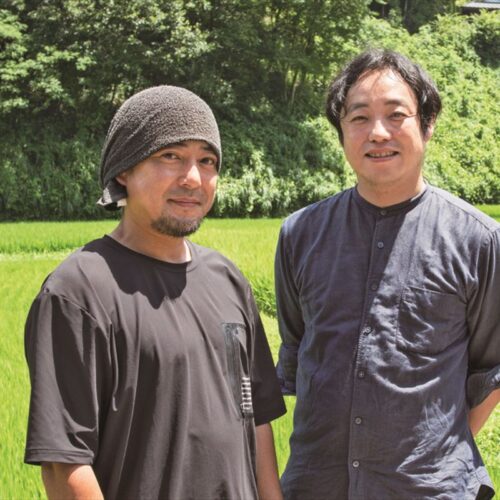

教えてくれた人

望月崇史さん(左)/大工、2級建築士。会津下郷町大内宿出身の親方に弟子入りして古民家の解体・移築・再生に10年間携わって独立、2015年に茂木町に移住。44歳。

萩原 潤さん(右)/設計士、萩原潤建築設計事務所主宰。ポルトガルで建築事務所、植物園に勤務した後、栃木県益子町に移住。望月さんとともに古民家の改修、実測に携わる。44歳。

※ここに出てくる太田さんの古民家再生については、こちらの記事もご覧ください。

骨組みの傷み具合で補修費は増減。築年の古い家ほど直しやすい

古民家選びでは物件価格と補修コストとのバランスを考えるのが大切だと萩原さんは言う。

「古民家に移住するとき、最初に補修したいのは土台や柱、梁など建物を支える骨組みの部分です。補修の費用は、骨組みの傷み具合で大きく異なります。太田さんの家はコストを抑える工夫がされていますが、それでもそこそこかかっています」

太田さんの例のように古民家を入手する前に専門家に相談してほしいと、望月さんは言う。

「実際の相談はたいてい決めた後で、予想以上に補修費がかかるケースは少なくありません」

望月さんによれば築年数はむしろ古いほど直しやすいそう。

「昔の古民家は基礎と土台が固定されていませんから、じつは補修しやすいんです。40〜50年前以降に建てられた家は基礎と土台が固定されているので、補修が困難なケースもあります」

古民家のチェックポイント

屋根

屋根が傷んで雨漏りしていれば、屋根に加えてたいていの下の梁や柱も傷んでいて補修が必要。骨組みの上部の補修は大がかりになり費用もかさむ。外側からだけでなく内部の天井や壁に雨染みがないかもチェックする。

土台や柱

基礎の沈み込みや土台の傷みなどで建物の床に傾斜があったり、柱が傾いている古民家は多い。ジャッキアップして水平を整えるのが骨組みの補修、つまり古民家再生の第一歩。この点を比較的直しやすいのが古民家のメリット。

下回り

地面近くの土台や柱は湿りやすく傷みがち。床下をのぞければ状態を確認する。屋内では床や畳がブカブカ柔らかいと感じるようなら湿気で傷んでいる。床だけでなく土台など骨組みや基礎の補修も併せて必要になるケースが多い。

周囲

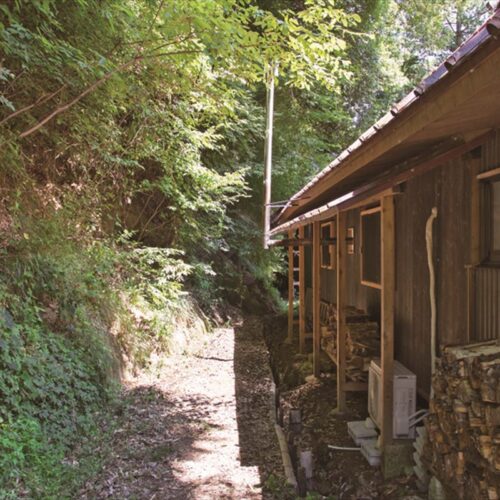

排水や風通しのよしあし、湿気の有無など敷地の状態は建物の寿命を大きく左右し、最初に要改善になることも。裏山と建物との距離、敷地と道路など周囲との高低差、立木が建物の上に被っていないかなどをチェックしよう。

下屋

下屋など後からつくられた増築部分や改築部分は、湿気がこもりやすく、新建材が傷みやすい原因になっている場合が多い。接続する古民家本体側と併せて注意しておきたい。

設備

給湯のボイラー、水道、浄化槽、電気など、設備の補修や交換、造設が必要なケースは多い。セルフでは難しいため、あらかじめ何が必要かを知って費用を見込んでおきたい。

改修の実際

【建物周囲の敷地整備】

風通しの改善は家の補修以上に重要。土木作業は自力で取り組みやすい

古民家をとりまく敷地、いわゆる屋敷の整備は、建物の傷みを防ぐため古民家の補修以上に重要。補修をスムーズに進めるには、敷地の草刈りや枝払い、排水の改善などを先立って行う。

「裏山の木が大きく育ちすぎて屋根に被っていることもよくあります。湿気がたまり、家が傷つき、素人では手に負えなくなるケースも多いですが、伐採にはそれなりの費用がかかるので注意してください」と萩原さん。

太田さんは建物北側の溝掘りを自力で進めた。

「土木作業は大変ですが、急がず時間をかけさえすれば技術的にはセルフで取り組みやすいです。家の北側は整備したあとは、風が通って、室内もずっと心地よくなりました」

【頼れるプロの見つけ方】

依頼先は補修した古民家の実例を見て決める

住宅建築の方法が変化した現在、ジャッキアップによる骨組みの調整、土台や柱の交換などを伴う古民家の補修は、得意とする工務店や大工を探して依頼する必要がある。とはいえ、行政の空き家バンク窓口などは建築の専門ではないことも多く、適切な古民家補修のプロを紹介してもらえるとはかぎらない。

太田さんのように、移住候補地で開かれる関連のイベントに参加するのは情報を得るのによい方法。また、周辺で補修された古民家があれば、依頼先を聞いてみるといいと太田さんは話す。

「補修した家を見れば、その大工さんの仕事の様子がわかります。私も望月さんに、自前で再生した自宅の古民家を見せてもらって、依頼しようと決めました」

【予算に応じた工夫】

古民家再生は予算も仕上げも自由度大。分割補修は大黒柱を中心に半分ずつ

萩原さんは予算に合わせた補修に向けて、大工や設計士と充分に相談してほしいと言う。

「新築と違い、予算も仕上げも自由度が高いのは古民家再生のよいところです。快適性なのか、自然素材の心地よさなのか、何を大切にしたいのかを明確にしたうえで、予算とすりあわせながら補修の進め方を考えます」

予算が足りないときは、太田さんのように家の一部ずつ期間を分けて補修する手もある。技術面から話すのは望月さん。

「その場合は、西側と東側というように家を半分ずつに分けて進めるとよいですね。補修では狂いの少ない大黒柱を中心にしてジャッキアップし、土台と柱の水平垂直を出していきます。半分より小規模だと工程にロスが出やすくなります」

【古民家移住の補助制度】

補修を支援する自治体も多い。半セルフの補修では工期に気をつけて

空き家バンクの古民家物件に移住する場合などには、補修や片付けなどの費用の一部について助成をする自治体も増えている。茂木町では「空き家改修補助」(改修費用の1/2、上限50万円、子育て世帯100万円)があり、太田さんも支援を受けた。

補助金を受ける際は、DIYを交えて補修を進める場合には注意が必要だと萩原さんは言う。

「補助金申請で、いつからいつまでという期間が定められていますが、半セルフの施主施工だと間に合わなくなるリスクがあります。この場合は、プロに頼む骨組みの水平垂直の調整の終了までを補助対象にするなど、補修の範囲を明確に示す工夫をしています」

【太田さんの古民家の補修】

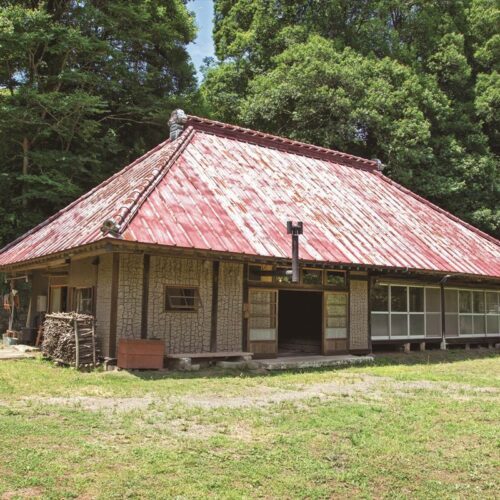

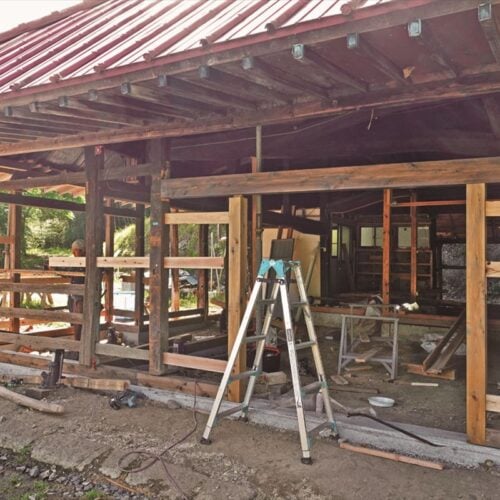

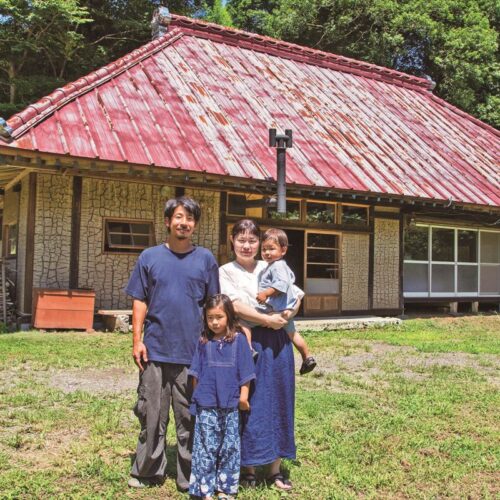

補修開始前の太田さんの古民家。茅葺きの上に金属板が張られた屋根に傷みはなく、一見状態はよかったが、内部は水回りを中心にかなり傷んでいた。

今回補修する西半分の壁や建具を取り払って解体。土台、柱、梁をむき出しにして再生作業に備える。

ジャッキアップして各柱のレベルを合わせ、傷んだ土台を交換する。基礎には一部、地域特産の大谷石が使われていたが、もろいため、新たに基礎が必要な場所も。

基礎を築き、土台を入れ替え、柱を補修、壁部分に貫板を差し込み、土壁をつくる準備が完了。

傷みの激しかった北側の下屋は壁をつくり直して断熱材を入れ、冬も暖かい快適な一室に変身。

【プロに任せるところと、DIYがしやすいところ】

昔の家は「大工+家主&ご近所」の協力で建てられた

「もともと古民家が建てられたときは、大工だけでなく家主や近所が総出で建前をして、土壁なども住む人がセルフでつくるのが普通でした。いま補修する工程にも、プロに任せずDIYできる部分があります」

と望月さんは言う。太田さんは土台や柱の補修を望月さんに任せ、そのほかのできるところをDIYのスタンスで取り組んだ。

「まずは不要なものを処分したり、建具を外したりは誰にでもできます。解体は望月さんと一緒に道具を借りて進めました」

壁を抜いたり床をはがしたりは素人でも可能だが、それ以上は専門家の判断が必須。

「屋根裏で石膏ボードを踏み抜きそうになってヒヤッとしたこともあります」と太田さん。

床張りにも挑戦したが、やってみると、想像以上に時間がかかり、仕上がりもプロのようにはいかなかったという。

「作業に使える時間や安全面も考えながら、プロに任せる部分と、自分たちでやる部分の見極めが重要だと痛感しましたよ」

土壁の竹小舞や荒壁塗りは、昔から素人が担った作業。太田さんはワークショップを開いて多くの人に参加してもらった。

壁の漆喰塗りは仕上がりにこだわらなければ、子どもも一緒に楽しくできる。

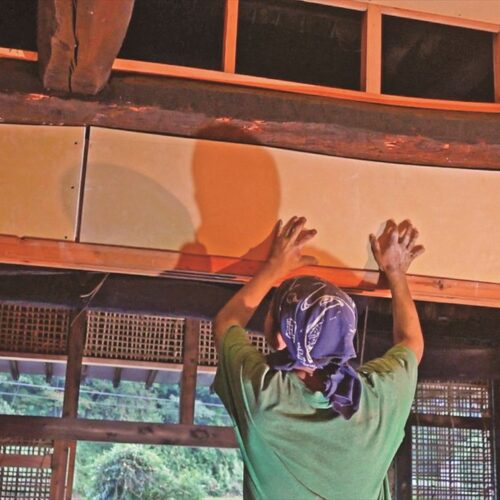

内壁の石膏ボードを張る太田さん。真っすぐでない古民家の梁に合わせてボードをカットするのは至難の業だった。

【Column】シロアリ対策は風通しの確保から

古民家では5月~6月になると分封した大量の羽アリが飛び立つ光景が見られたりもする。このような場合は、材を食害するシロアリの生息の疑いは高い。萩原さんは、シロアリは湿気がたまるところに発生するという。

「対策のポイントは、空気のよどみをつくらないことです。きちんと風が通り乾燥した古民家の床下ならシロアリは棲みません。増築でふさいでしまうなどして空気が滞ると湿気がたまり、土台や柱も湿ってシロアリの生息の原因になります。新建材で覆った大黒柱がシロアリの巣になっていたこともありますよ」

望月さんによれば、古民家は意外にシロアリに強いそう。

「古民家に使われるクリやケヤキの土台や柱は、スギなどと比較して堅いうえ、太さもあります。シロアリに食われたとしても表面だけで中が無傷なら、強度は保たれているわけです

文・写真/新田穂高 写真提供/太田 孟さん

この記事の画像一覧

この記事のタグ

田舎暮らしの記事をシェアする