役に染まるように、役を自分に近づけるように、テレビドラマでも映画でも、幅広い役柄を演じてナチュラルに画面の中に存在する俳優・岡山天音さん。最新主演映画『笑いのカイブツ』が公開されます。笑いに取りつかれ、“伝説のハガキ職人”と呼ばれたツチヤタカユキをいかに演じたのでしょう? また、田舎暮らしへの憧れについても聞きました。

おかやま・あまね●1994年6月17日生まれ、東京都出身。2009年にドラマ『中学生日記』で俳優デビュー。2017年、映画『ポエトリーエンジェル』で高崎映画祭最優秀新進男優賞、2018年『愛の病』でASIAN FILM FESTIVAL最優秀男優賞受賞。最近の主な出演作はドラマ『日曜の夜ぐらいは…』、映画『キングダム 運命の炎』、『BLUE GIANT』(声の出演)、『さかなのこ』。映画『ある閉ざされた雪の山荘で』(1月12日公開)が待機中。

笑いに取りつかれた“センスの塊”を演じる

「主演をやらせていただくのは久々だったので、うれしくもあり怖くもありという感じで。ただ、ツチヤさんのことはラジオで聴いて知っていて。ああ……この人、あの? へえぇ!と(笑)」

そう語るのは映画『笑いのカイブツ』で、圧倒的熱量を持って笑いの道を突き進むツチヤタカユキを演じた岡山天音さん。ツチヤは「こっちは5秒に1回ボケとんねん!」と周囲にブチ切れながら、高校時代からテレビやラジオに膨大なネタを投稿。自作のネタ100本を抱えてお笑い劇場の門を叩き、作家見習いとして拾われるも人間関係が極端に不得意で挫折。ラジオ番組にネタを投稿する〝ハガキ職人〞として再起を図り、尊敬する芸人から声をかけられてラジオの構成作家を目指す。

「ラジオで語られるツチヤさんの面白いエピソードしか知りませんでしたが、原作を読んで、ツチヤさんの見てきた強烈な風景を初めて〝目撃〞して。その血潮のたぎりが聞こえるようでした。それで、この役に身を託すのは苦しい時間になりそうだなと」

本人はそう言うが、映画の冒頭から岡山さんとツチヤはピタリと一致する。文字通り壁にがんがん頭をぶつけながら笑いと格闘するツチヤそのもの。映画のポスターではそんなツチヤ役の岡山さんが、不穏なまなざしでこちらをにらみつける。それはゆっくり言葉を選びながら語る穏やかな本人とはまるで別人。そう言うと、「本当ですか? 卒業アルバムもこんなんですよ」と笑う。

生まれも育ちも東京の岡山さんは、大阪人のツチヤにどうリンクしたのか? 大阪人特有の笑いへの感性をいかに自分のものにしたのだろう?

「大阪弁をどこまで忠実に再現しよう? 芝居には没頭したいし……と方言指導の方とシーンごとに、撮影直前まで話し合いました。そもそも僕の母方の祖母が大阪なのですが、子どものころから年に1回行くか行かないか。親戚にやたらボケたがる、という人もいなくて(笑)。母は大阪でも異分子で、『ノリがしんどかった』と言うほどで、家でも大阪特有といわれるリズムはありませんでした。結局面白い人は面白いし、面白くない人は面白くないということかなと」

ツチヤさん本人とは撮影現場や撮影後の取材などで会った。

「しゃべりがお上手なんです、芸人の方かと思うくらいに。笑い、トークとあらゆることを研究してインプットしているので、例えば比喩でも引き出しが多い。笑い以外でも漫画や映画に詳しく、オススメの作品を聞いたりしました。センスの塊です」

それで求められたのは、台本に描かれたツチヤを演じること。

「事前にツチヤさんに密着した動画を観たりしましたが、モノマネをするつもりはありませんでした。その立ち居振る舞いは、誰でもそうでしょうが、ご本人がより生きやすくするための動き。それを再現するより、物語を純度高く伝えるのに適した居ずまいにすべきで。たたずまいとして引きがあるか? 居ずまいとして面白いかだなと。それで今回はオリジナルに、シーンの成分をお客さんに充分吸収していただけるよう考えていきました」

だからなのか、と改めて思う。ツチヤとしての岡山さんは確かにそこで生きている。小さな心の動きが、一瞬の表情で観る者にビシッと伝わる。ツチヤとしての生々しい感情が、画面に何度も刻まれる。孤独と怒りと焦燥感が体内で渦巻いて気が狂いそう! 最後まで、ツチヤそのものとして駆け抜ける。

母子家庭で内にこもりがち、自身とも共通点があったそう。

「似てますね、僕もひとりっ子で。そうした境遇が関係するかはわかりませんが、似た部分をこう使おうなどと意図する以前に、つながりを感じました。初めて台本を読んだときから、なんかわかる……という感覚がまずあって」

それは言葉でいうと、これ!と決めたものへの情熱のようなものだろうか。〝情熱〞という言葉が大げさに響かなければいいなと思いながら尋ねてみる。

「いや、そうした情熱がどこから湧くのか? 行動原理の根本にこそ『なんかわかる』と感じる部分があるのかなと。それはツチヤという人物へのひとつの解釈で、自分は欠落品という自覚からすべてが始まるというか……」

思考が深まる自分に、「暗いなぁ」とツッコミを入れる岡山さん。けれど、それが表現へのエネルギーになる気もする。

「つまりは表裏一体なのかも。あれだけの炎が燃えているのは、それだけ冷たい部分があるから。満たされない、乾いた部分が。そのままではいられない。後天的に積み重ねて積み重ねて、やっとなんとなく、みんながいる場所に近い次元に行けると」

俳優になる前から自分もそうだった、と続ける。「何かしないと!という焦燥感が常にありました」と岡山さん。

もちろんひとまとめにするのは難しい。でももしかしたら、そんなふうにして表現の道を歩んでいるのかもしれない俳優仲間である仲野太賀と菅田将暉と、この映画で共演した。

「2人ともプライベートで同じくらいに交流があり、同じくらいに交流がない(笑)。しばしば会うわけではありませんが、例えば太賀君は10代〜20代前半にいろいろな所へ連れていってもらったり、おウチに泊めてもらったり。格好いいお兄ちゃんという感じで、最初に憧れる対象でした。それでいて2人とも、俳優として同世代のみんなが意識する人でもあります。どちらも出会いは現場で、何度も共演させてもらって。特に10代のころ、人としての形がぐにゅぐにゅ変わる時期を共にしました。今回の役はそうした時間の成した業で、はじめましてだったらまったく違う形になった気がします」

そうして映画は完成する。あれほど強烈な役を、全身を投じるように演じた作品が。

「そもそも台本を読み、言葉ではなく、わかる!と思う役ってあまりなくて。ツチヤと自分との距離感がおかしくなった、〝バグって〞いました。顔が大映しになると、自分の中のツチヤがまだ反応するほどで。だから作品としてどうかは全然わからず、『面白かった気がします』と、監督にはお伝えしたんですけど」

散歩で出会う夢の中のような景色

岡山さんは撮影中、ロケ地だった大阪の街をよく走った。

「撮影の合間や終わったあとに、だから気分転換です。この役をやっていると〝視野狭窄〞を起こすようで。映画とはまったく異なる世界観の、ポップな音楽を聴いたりしながら走っていました。一回息をさせてくれ!と」

ツチヤを生きた過酷な日々、自分との境目を維持するためでもあった。

「演じる役と自分がボーダーレスなのは、どの役も同じ。〝役が抜けない〞という言い方もできるし、役をやっていても〝自分が抜けない〞。普段は自分をごまかしたり濁したりして暮らすものでしょうが、ツチヤとしては多面的な自分の暗黒面、つらい部分に目を向ける時間が長くて。そんな自分を俯瞰で見てほかの面に目を向けることはできなかったし、できるようになるまでに時間がかかるかもしれません」

そうして「自分の中に酸素を取り込む感覚」で滞在したホテルの近く、川沿いなどを走った。それでいて岡山さんは日頃から、散歩をするのが好き。

「仕事が忙しいときも、それは役者に限らずでしょうが、世界が狭くなる。会う人も行く場所も固定されたりして、視野が狭まります。でも歩くと、世界の形をなんとなく思い出すんです。そうそう、この先にはまだ世界があるんだよなって」

歩くのは2時間ほど。考え事をするのにはかどるし、音楽やラジオを聴いたり、台本を覚えたり方言に慣れたり。「いろんなことができます。すてきですよね、散歩」と、その楽しさを思い出したように顔がニヤける。

「地方ロケだと、単純に知らない場所に足を踏み入れたくなります。生活のにおいが染みついてるけど、自分は初めて行く場所、そういう状態が好きで。なんか懐かし……くはないか!みたいな(笑)。自分の家のように生活している感覚があるけど、目が覚めるとそれは自分の家ではないと気づく。夢の中の景色みたいで、地方を歩くとそういう不思議さを覚えます」

観光地が好きなわけではないので、どこを歩いても楽しい。

「名古屋でホテルの周りを歩いたんです。大通りではなく裏のほうで、大きな川が流れていて、集荷作業をする工場が並んで。名古屋っておいしいものがあって繁華街のある華やかな場所という側面しか知りませんでしたが、イメージが変わりました」

そんな岡山さんに田舎暮らしについて聞くと、「興味あります!」と即答する。

「いま窓の外を見ても、人間がつくったものしか見えません。それで都会では、外的なエネルギーや速度に左右されながら自分のペースができあがる。それはもう知っています。僕は新しいものを見たいし、知らないことを知りたい。田舎だと目に入るものから違って、新しい発見がありそうで」

山の中で古民家に暮らす友達や、五十嵐大介の『リトル・フォレスト』や黒田硫黄の『茄子』と好きな漫画の影響も。

「その友達は家を改造しながら暮らしていて、クリエイティブで刺激的な空気があって。何を食べるか、どこで過ごすか? 田舎だと自分でデザインする要素が多いのかなと。外から見たイメージで、現実的にはご近所付き合いとか難しそうだな……とも思うのですが、自分にとって異世界なのは確かで。人って非日常に憧れますから」

役者としてのインプットを意識しているのでもないそう。

「生理的にそう思うんです。でも……わかりません。16歳からやっているので、役者であることが趣味趣向の一部になっているのかも。知らないものに触れると、自分の脳が喜びます」

楽しい!と思う、それは彼にとってお芝居の大前提でもある。

「考えてきたものを再現する日もあれば、即興で相手の出方を見る日も。何に楽しさを覚えるか、どこにベットする、賭けるかは作品ごとその日ごとに違う。大切にするのは整合性より、そのときに何をしたいかです。そのために自分が今どこにいるのか?に耳を澄まし続けないと、ノイズで濁ってわからなくなります。正直にいないと、からだが反応しないので面白くないし。そこに噓はつけませんから」

「仕事の流れとしてはこのほうが」とか「この役はこういうアプローチでやろうと決めたから」ではクオリティが維持できない。

「器の中身は毎回変わるので、何が楽しいのかをその都度ちゃんととらえる。何かに固執せず、好奇心で新しいものに触れ、他者の話を聞く。それが人生そのものをも豊かにしてくれると思っているんですよね」

『笑いのカイブツ』(配給:ショウゲート、アニモプロデュ―ス)

●監督:滝本憲吾 ●原作:ツチヤタカユキ『笑いのカイブツ』(文春文庫) ●脚本:滝本憲吾、足立紳、山口智之、成宏基 ●出演:岡山天音、片岡礼子、松本穂香、前原滉、板橋駿谷、淡梨、前田旺志郎、管勇毅、松角洋平/菅田将暉、仲野太賀 ほか ●テアトル新宿ほか全国公開中

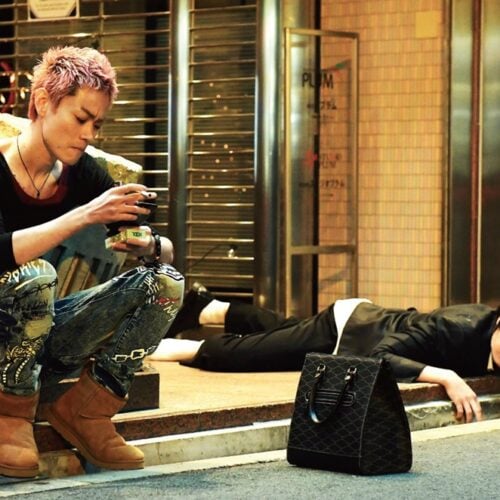

2007年、大阪。16歳のツチヤタカユキ(岡山天音)は、おかん(片岡礼子)と2人暮らし。大喜利番組で“レジェンド”の称号を得るためにネタを投稿し続けるも、なかなか結果が出ない。次に構成作家を目指してお笑い劇場の門を叩くツチヤ。支配人に拾われて三軍芸人の担当となるも、先輩作家の山本(前田旺志郎)らとうまくコミュニケーションを取れず、周囲から浮いていく……。

©2023「笑いのカイブツ」製作委員会

https://sundae-films.com/warai-kaibutsu/

文/浅見祥子 写真/菅原孝司(東京グラフィックデザイナーズ)

ヘアメイク/森下奈央子 スタイリスト/岡村春輝

この記事の画像一覧

この記事のタグ

田舎暮らしの記事をシェアする