福島県の太平洋沿いに広がる浜通りエリアのちょうど真ん中に位置する大熊町。まちには福島第一原子力発電所があり、2011年3月の東日本大震災で事故が発生した際には全町民がまちから避難した。つまり、まちに誰もいない、人口ゼロの状態になったのである。その避難指示は、2019年に一部避難指示が解除、2022年にはまちの中心地区の避難指示が解除された。現在、大熊町は「ゼロからのまちづくり」から復興に取り組んでいる。2024年11月に実際にまちを訪れて、大熊町の現在を見てみた。

小学校が起業のための拠点に生まれ変わった

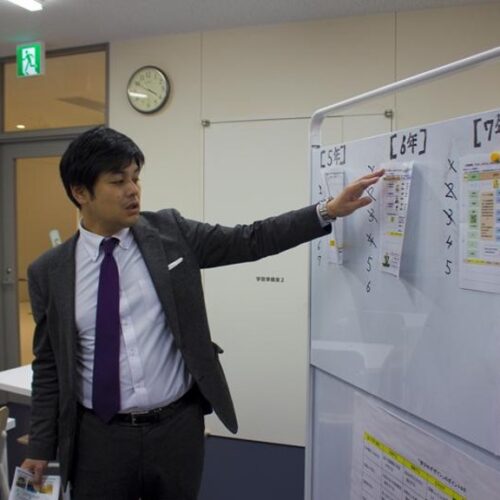

大熊町は新たな産業を生み出すため、起業支援を積極的に行なっている。そのための拠点となっているのが、大熊インキュベーションセンター(以下、OIC)だ。OICは大野小学校の校舎を改修して2022年7月にオープンした。

OICの施設はコワーキングスペース、シェアオフィスなどとして使えるが、放送室がWeb会議室に、保健室がシェアオフィスになるなど、学校の施設を活用している点にOICの特徴がある。コワーキングスペースの料金は町外150円/時、町内100円/時、シェアオフィスの料金は町外3000円/月、町内2000円/月、レンタルオフィスの料金は町外47250円/月、町内31500円/月とかなりリーズナブルだ。

県外から大熊町に移住して、OICを拠点として株式会社ReFruitsを立ち上げた阿部翔太郎さんに話を聞いた。

阿部さんは現在、慶應義塾大学法学部政治学科の4年生。大熊町との関わりは2020年より環境省と連携して大熊町の町民を取材したことから始まっている。その際に阿部さんが知ったのは、大熊町の人々のフルーツへの思い。「フルーツの町」として知られていた大熊町だったが、震災でまちからフルーツ農業が途絶えてしまった。その現状をどうにかしたいと考えて、もともと農業を志望していた原口拓也さんとReFruitsを2023年10月に創業。大熊町の特産品だったキウイ再生に取り組んでいるのだ。

キウイ農業に取り組むにあたって、阿部さんはいくつかビジネス面での強みを見出していたという。その強みを列挙すると、さまざまなフルーツのなかでキウイは消費量が増え続けている珍しいフルーツであること。海外産のキウイとは生産時期がズレていること。大熊町では大規模な農地を確保しやすいこと。ほかの国産キウイの収穫地では場所の関係などから採用が難しいニュージーランド式栽培方式(日本式よりも収穫量が多い)を選択できること、である。

大熊町にキウイがある風景をよみがえらせたいと願う阿部さんは、ReFruitsの畑「キウイの国」を人々が集まる場にしたいと考えているという。そのため、畑には子どもが喜ぶトロッコも置き、キウイ畑で自分のキウイを育てられるキウイオーナー制度も来年から始める予定だ。

キウイは栽培から収穫まで3年ほどかかるので、ReFruitsの最初の収穫は2026年秋。それまでの時間を使って大熊町のキウイのファンやキウイに関わる人を増やしたいと阿部さんは意気込んでいた。

最新技術で制御されたイチゴ栽培

OICとReFruitsのキウイ畑の次は、イチゴを栽培する工場を訪問した。最新技術を活用して大規模な生産を行なうことで、大熊町に帰ってきた人や移住してきた人たちの仕事の受け皿も担おうとしているのが、こちらの株式会社ネクサスファームおおくまだ。

ネクサスファームおおくまは、大熊町が出資して2018年7月に設立。4年間イチゴの全量検査を実施したほか、国や第三者機関の検査を受けて、不合格を一度も出さなかったという。こうした実績は大熊町のほかの農業の信頼回復にもつながる効果があった。全国で栽培されているイチゴの大半は冬のイチゴだが、ここでは夏秋イチゴと冬春イチゴを組み合わせて年間を通して栽培と出荷を行ない、ほかとの差別化をはかっている。

東北最大級の工場はコンピュータによって24時間制御されて、温度や湿度などを管理。そうやって蓄積されたデータは次年度の栽培に活かされている。ハウス栽培においてトマトはパッケージ化された制御プログラムがあるが、イチゴにおいてはまだ確立されていないので、それを大熊町で作って海外に販売するという大きな目標まであるとのことだった。

子どもたちの遊びと学びを重視する学校

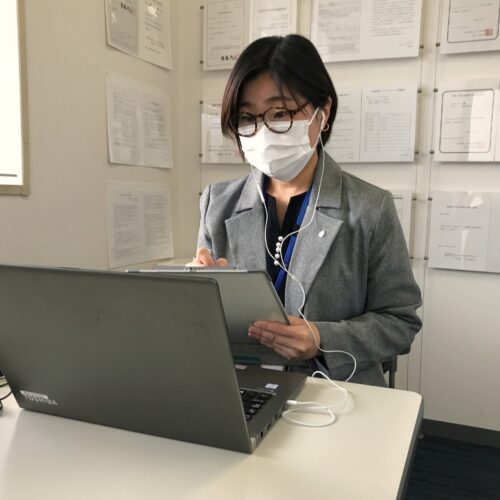

次に訪れたのは、大熊町立学び舎ゆめの森。ユニークな校風で全国から注目を集めている、0歳から15歳までを対象とした認定こども園・義務教育学校だ。

グッドデザイン賞と全建賞を受賞した校舎に入ると、そのユニークさがすぐに伝わってくる。入学式や卒業式の会場にもなるという円形のロビーを始め、校内の至るところに本棚があり、たくさんの本が置かれているのだ。

音楽室の前には音楽関連の本、理科室の前には理科関連の本が置かれていて、子どもたちが学んだことをさらに深く知りたいと考えたときには、そのための本がすぐ近くにある。子どもたちの活動と探究がしっかりと結びつく仕組みが作られているのだ。

取材陣を案内してくれた校長・園長の南郷市兵さんによると、子どもたちの熱中を生かすために、幼児期の遊びも重視しているという。遊ぶなかで自分の世界を作り上げることが学びの出発点と捉えているとのことだった。

変わった空間に満ちた校舎内は、子どもたちがかくれんぼ遊びをするのにうってつけだが、空間に死角を作らない通常の校舎と違い、ゆめの森では意図的に死角を作り上げたという。そうすることで、どんな子でも学校内にお気に入りの空間を見つけられると南郷氏は語った。こうした取り組みなどによって、ほかの学校で不登校に悩んでいた生徒がゆめの森ではしっかりと馴染めるようになったケースもあるという。

全国の教育関係者が視察に訪れるなど注目を集める、ゆめの森。「この学校に我が子を通わせたい」と考えて、大熊町やその近隣の自治体に教育移住する世帯までいるとのことで、ゆめの森への期待度の高さ、さらには大熊町に人々が集まって復興が進んでいることも感じられた。

現在、大熊町ではかつての、まちの中心部だったJR大野駅西口の開発も進行中だ。西口エリアでは商業施設のクマSUNテラスと産業交流施設のCREVAおおくまが2024年12月より順次開業。2025年3月にはグランドオープンし、年間80万人を集めることを目指す。産業や教育など様々な面で復興が進み、再び人々が集まりつつある大熊町。まちでは移住者のために、移転費用補助、家賃補助、住宅購入補助などの取り組みも行なっている。大熊町は確実に前に向かって進んでいると感じられた。

この記事の画像一覧

この記事のタグ

この記事を書いた人

田舎暮らしの本編集部

日本で唯一の田舎暮らし月刊誌『田舎暮らしの本』。新鮮な情報と長年培ったノウハウ、田舎で暮らす楽しさ、心豊かなスローライフに必要な価値あるものを厳選し、多角的にお届けしています!

Twitter:@inakagurashiweb

Instagram:@inakagurashinohon

Website:https://inakagurashiweb.com/

田舎暮らしの記事をシェアする