教えて! 移住プランナー仲西さん vol.9

移住プランナー、移住専門ファイナンシャルプランナー、空き家相談士など様々な顔を持ち、これまで約2500組もの移住相談に多角的な視点で対応してきた、仲西康至(なかにし・こうじ)さんが、地方移住についての疑問、質問に答える連載「教えて! 移住プランナーの仲西さん」。第9回のテーマは「移住の補助金・助成金がよくわからない。上手な使い方を教えて!」です。

CONTENTS

「移住のサイトを見ていると、ほとんどの自治体が補助金や助成金をアピールしています。自治体で制度を比較したくても、たくさんあり過ぎてよくわかりません。そもそも、補助金と助成金は何が違うのですか? 上手な使い方などあれば教えてください。(相談者Aさん、埼玉県在住、60代男性)」

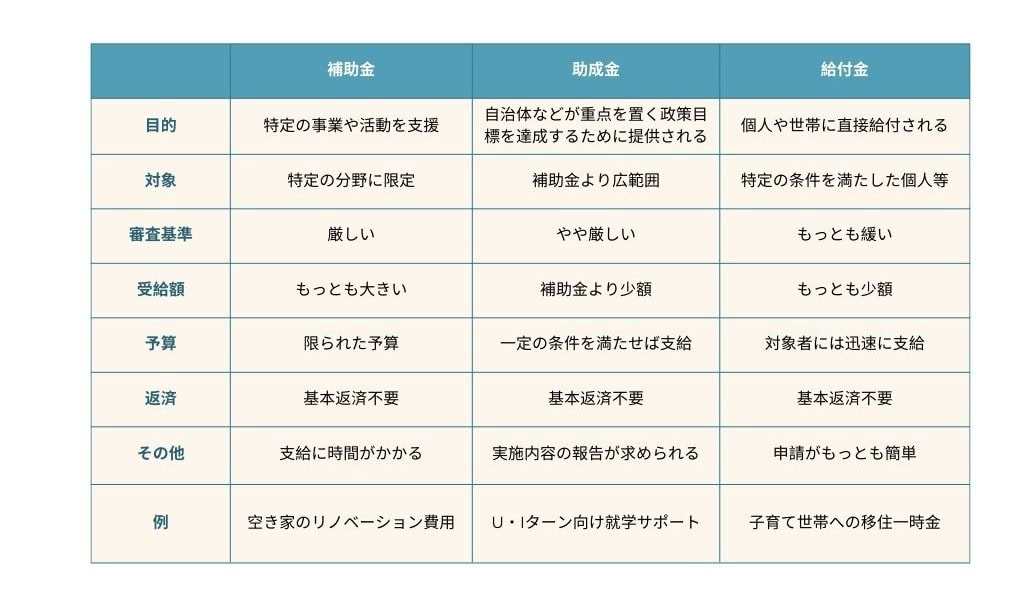

「補助金、助成金、給付金」何が違うの?

皆さんこんにちは、移住プランナーの仲西です。

今回の相談者Aさんのように、確かに、補助金や助成金はわかりづらいですよね。

実際に、「どこの自治体も助成金は似たり寄ったり」と言った声もよく聞かれます。

そこで、補助金や助成金について、できるだけわかりやすくご説明しますね。

まず、国や地方自治体が提供するものには補助金・助成金、さらに給付金があります。

それぞれ異なる特徴や目的がありますので確認をしてみたいと思います。

これらはそれぞれ異なる特性を持っていますが、移住希望者の助けになるように設置されていますので、有効に活用をしたいですよね。

ただし、具体的な内容は地域や制度ごとに異なります。例えば、福島県南相馬市は「空き家リノベーション補助金」ですが、青森県弘前市では「空き家改修助成金」になります。そのため、内容や条件については、それぞれの自治体で調べてみる必要があります。

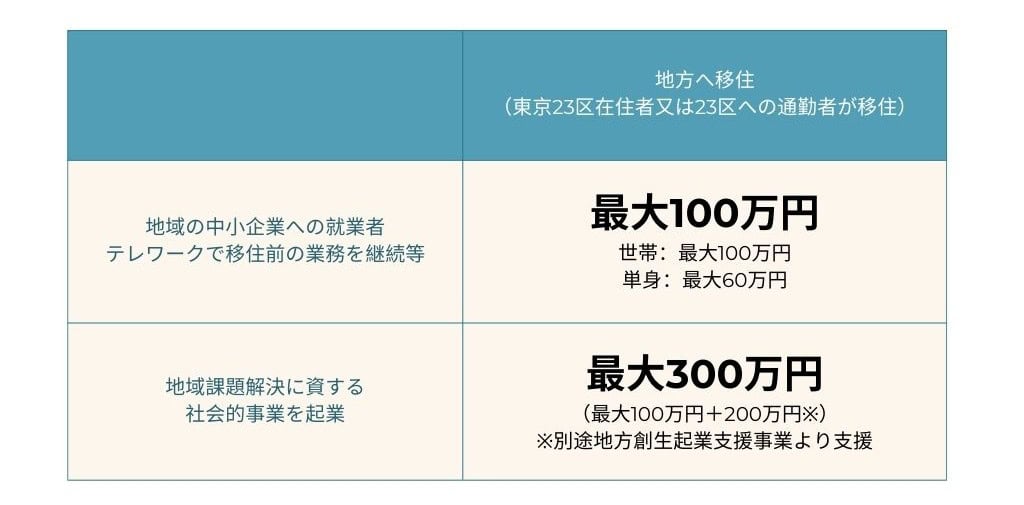

地方創生移住支援事業

今回の相談者Aさんのように東京在住の方は、国が2019年度から実施する「地方創生移住支援事業」の移住支援金をチェックしておく必要があります。

一定期間以上東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から23区内に通勤する人が、地方に移住し起業や就業などを行う場合に、移住支援金が支給されるものです。

なお、移住先の条件には次のようなものがあります。

1.東京圏外または東京圏のうち条件不利地域の市町村に移住

2.移住先で次の①~③のうちどれかにあてはまること

① 都道府県のマッチングサイトに掲載された対象求人等へ就業

② テレワークにより移住前の業務を継続

③ 地域の課題解決に資する事業を起業

補助金・助成金制度の探し方

次に、各自治体が設置する移住支援制度の探し方についてお伝えします。

まずは、希望の自治体が絞られているのならば、その自治体のホームページを確認することです。ホームページ上では項目別に掲載されており、その制度の内容を把握することができます

ただし、自治体のホームページは文字列が多く、「概要を閲覧しても理解が出来ない」といった声も聞かれます。

その時は、自治体の担当部署に連絡をして、詳細の説明を受けることをおススメします。必要に応じて、カタログやパンフレットを送付してもらうとよいでしょう。

一方、意中の自治体がまだ絞れていない時は、都道府県が運営する移住情報サイトを活用することをおススメします。ほとんどの都道府県では、各市町村の支援制度の概要等を一覧にしたページを用意しています。

こうした移住情報サイトは、移住希望者の視点で制作されており、各市町村を比較しながら閲覧することができるため効果的です。

補助金・助成金を申請するときの注意点

移住には一定の資金が必要です。住居の確保や引越し費用だけでなく、「田舎でカフェを開きたい」「畑地を購入して農業をしたい」等、それぞれの夢の実現のためには多額の資金が必要となります。

そのためにも、全国の自治体が設置する補助金や助成金制度は、有効に活用しなければなりません。

そこで、補助金や助成金を申請する際の注意点についてお伝えしますね。

1. 申請条件の確認

こうした補助金・助成金は制度ごとに申請条件が異なります。例えば、居住年数や所得制限、対象となる事業内容等が設定されていますので、必ず事前に条件を確認しましょう。

2.申請期限の厳守

補助金や助成金には申請期限が設けられています。期限を過ぎると申請が無効になるため、早めの準備が必要です。また、「リフォーム補助金」等、移住前から申請が可能なものもありますのでチェックが必要です。

特に、補助金は予算がなくなると期限前であっても募集を終了することがあるため、早めの申請を心掛ける必要があります。

3. 使途の制限

補助金や助成金は、指定された目的以外に使用することが禁止されています。違反をすると、返金を求められることもありますので注意が必要です。

4.後払い方式

多くの補助金や助成金は後払い方式で支給されます。そのため、自己資金で費用を負担し、その後に補助金が支給される仕組みになります。

5.報告義務

補助金・助成金の使用状況や成果について、報告書の提出を求められるものがあります。

自治体が実施する補助金や助成金は、しっかりとポイントを押さえて、計画的に申請を進めることが成功のコツです。

ただし、移住を実行する年度がまだ先の場合は、あまり補助金や助成金を追いかける必要はありません。なぜならば、こうした補助金・助成金は年度ごとの制度であり、条件の変更や廃止があるからです。

どうぞ、補助金や助成金の制度を上手に活用し、移住の夢を叶えてくださいね。

移住プランナー、移住専門ファイナンシャルプランナー、空き家相談士の仲西さんへの相談、質問を募集しています!

※お送りいただいた内容に関しては、『田舎暮らしの本』『田舎暮らしの本web』その他媒体にて公開させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください

※いただいた内容を拝見し選ばれたものへの回答となります。すべてのご質問・ご相談にお答えするものではありません

※担当者からご連絡させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください

この記事のタグ

この記事を書いた人

仲西 康至

移住プランナー/移住専門FP/「一般社団法人移る夢」代表理事/空き家相談士 大阪出身。2006年国内初の移住専門FPとして独立。家族で北海道に移住し、「移住プランナー」として活動を始める。2022年には総務省「地域プロジェクトマネージャー」として鹿児島に移住。大阪・北海道・鹿児島の3拠点生活を実現。これまで18年間の活動で2500組の移住相談に対応。著書「移住を成功させる5STEP」「雪国に移住 住宅選びのテクニック20選」他

田舎暮らしの記事をシェアする