焼き物の秘境とも称される、会津美里町の本郷地域。その地に昨年、通信制大学の陶芸コースで学ぶ大友悟さんが、地域おこし協力隊として移住した。前職は化学メーカーの研究員。つくり手として会津本郷焼の魅力を伝えようと、窯元で修業を重ねながら独立を目指している。

福島県会津美里町 あいづみさとまち

福島県会津地域のほぼ中央に位置する、人口約1万8500人のまち。北部と東部は田園風景が広がる平野で、南部と西部は中山間地となっている。「会津」の地名発祥にもかかわるという伊佐須美神社をはじめ、由緒ある神社仏閣が点在。東京から東北自動車道、磐越自動車道経由で約4時間。

妻のうつわ好きの影響で、いつしか陶芸の道へ

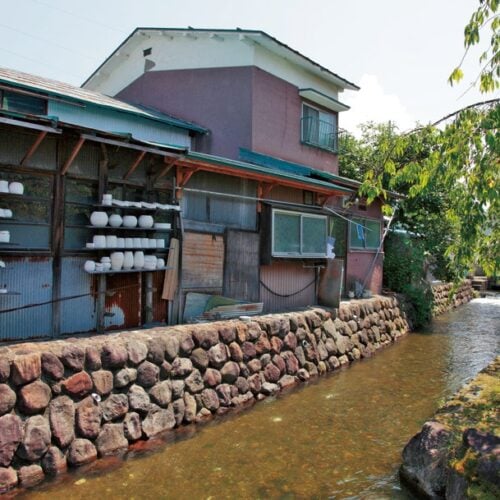

大友 悟さん 1993年、千葉県出身。大阪の化学メーカーで塗料の開発・基礎研究に従事しながら、2023年より京都芸術大学通信教育部で陶芸を学び始める。趣味は料理と、それを陶器のうつわに美しく盛り付けること。冬は会津の温泉巡り。写真/大友さんが活動する窯元の工房。妻のお父さんが遊びに来たときに、ろくろを体験してもらった。

Instagram/@otomosatoru_30(https://www.instagram.com/otomosatoru_30/)

東北最古の窯場である会津本郷。1593年の開窯以来、最盛期には100を超える窯元が軒を連ねていたが、今残るのはわずか12窯となった。

そんな焼き物の里に、昨年、陶芸家を志す若者が地域おこし協力隊として移住した。千葉県出身の大友悟さん(32歳)、前職は化学メーカーの研究員だ。

「ずっと化学を学び、就職も研究職でした。でも、当時付き合っていた現在の妻が、大のうつわ好きで」

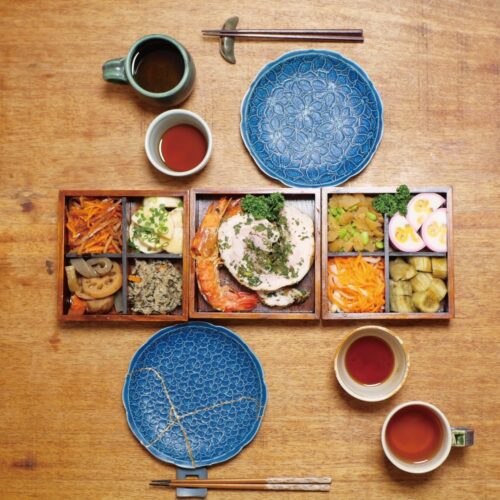

自作の料理を陶器のうつわに美しく盛り付け、瀬戸や萩などの産地を巡る。そんな時間を重ねるうちに、大友さん自身もすっかり陶芸の魅力に引き込まれていった。

いつしか「本気で陶芸をやりたい」と思うようになった大友さん。仕事を続けながら、通信制の京都芸術大学陶芸コースで学び始めた。

「本当は、仕事を続けながら作品をつくり、手応えがあったら退職しようと思っていたんです。でも陶芸は、知れば知るほど奥が深く、どんどんハマってしまって……もうこれは、会社を辞めて全力で学ぼうと決心しました」

地域おこし協力隊に陶芸分野の募集があることを知った大友さん。観光や情報発信を目的とした募集が多いなか、実際のつくり手を求めていたのが会津美里町だった。

会津本郷焼の知名度は決して高くなく、大友さんも当初は名前すら知らなかったという。しかし、調べを進めるうちに、この地の焼き物文化の奥深さにひかれていった。

「じつはここ、陶器と磁器、両方の原料が採れる土地なんです。表現の幅も非常に広く、それぞれが自分のやりたい表現をしていい。僕もまだ作風が固まっていなかったので、ここならいろいろ学べると思いました」

毎年8月に開かれる「会津本郷せと市」。町内にある12の会津本郷焼の窯元を中心に焼き物の露店が並び、大勢の人でにぎわう。

本郷地区には水路が流れ、土蔵やレンガの煙突などが、ノスタルジックな雰囲気を醸し出している。窯元巡りを楽しむ観光客も多い。

大友さんが手がけているのは、陶器と磁器を組み合わせた「半磁器」と呼ばれる陶芸。まだ販売はしていないが、Instagramで作品を公開している。

大友さんが生み出す特産品【会津本郷焼とは?】

安土桃山時代、会津若松城主・蒲生氏郷が瓦を焼かせたのが発祥とされる焼き物の里。陶器と磁器、さらに両方の性質を併せ持った半磁器がつくられ、作風や方向性は窯元ごとに異なり個性豊か。毎年8月には「会津本郷せと市」が開かれ、多くの人が訪れる。

現在、大友さんは窯元「流紋焼」に身を置き、独立に向けた準備を進めている。

「ここでは土をつくるところから焼成まで一貫して学べるんです。15時までは協力隊の業務、その後2時間は工房の一角をお借りして、自分の作品づくりに取り組んでいます」

町では会津本郷焼の継承に力を入れており、毎年新たな陶芸隊員が加わっている。そうした横のつながりは、大友さんにとっても心強い。

先輩の中には、独立して町内に窯を開いた人や、焼き物の破片を金継ぎしてアクセサリーに仕立てるアトリエを始めた人もいる。

「じつは、陶芸の協力隊の方や役場、組合の方と一緒に、シェアアトリエを立ち上げる計画もあります。みんなで産地を盛り上げ、会津本郷焼の認知度をもっと上げて、その魅力を全国の人に知ってもらいたいです」

町内の窯元の作品を一堂に集めた会津本郷陶磁器会館。https://aizuhongouyaki.jp/aizuhongotoujikikaikan/

古いタバコ屋さんをリノベーションした、町内のレンタルスペース&キッチン「COBACO~コバコ~」。ここで陶芸の企画も開催される。

コバコでのイベントでは、この日のためにつくった会津本郷焼のうつわにスイーツや料理を盛り付けて提供。Instagram/@cobaco_aizuhongo_(https://www.instagram.com/cobaco_aizuhongo_/)

以前から料理が趣味だったという大友さん。産地巡りをして集めたうつわに盛り付けて写真を撮るのも、日常を彩る楽しみのひとつ。

特産品を生み出すためのアドバイス

「陶芸家として独り立ちするのは、決して簡単なことではありません。私の場合は、地域おこし協力隊として活動する機会に恵まれました。作品づくりだけでなく、産地全体を盛り上げるなど、地域に貢献できることも一緒に考えていくのがオススメです」(大友さん)

会津美里町の魅力はここ!

- 田園風景と磐梯山の景色が美しい

- 生活利便施設が集中しており、買い物に便利

- ワインや日本酒の醸造元がある

- お米や野菜など、何を食べてもおいしい

- 住む人は穏やかで、のんびりしていて優しい

【会津美里町 移住支援情報】

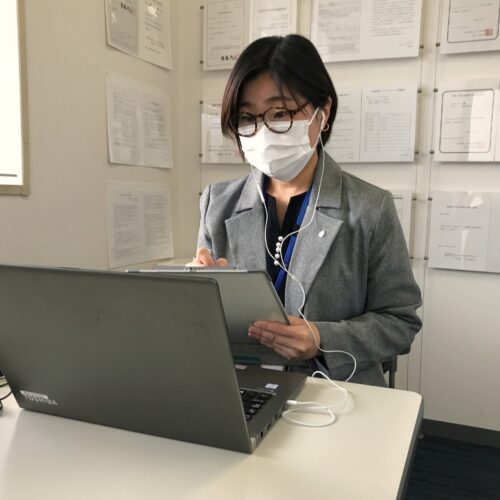

移住支援コーディネーターが移住をサポートします!

山々に囲まれた会津盆地の西部に位置する会津美里町では、四季を感じられる気候と歴史や伝統文化を感じられるまち並みが魅力。町では移住支援金や住宅取得補助金などの支援制度はもちろんのこと、移住支援コーディネーターを配置し、皆さんの移住をサポート!

問い合わせ/政策財政課移住定住促進係

☎0242-55-1171 https://misato-iju.jp

宮川の河川敷に咲く「宮川千本桜」。背景に磐梯山がそびえ、会津地方を代表するサクラの名所だ。

移住フェアなどにも参加し、コーディネーターが移住希望者の相談に対応する。

「『会津』の地名発祥の由来といわれる伊佐須美神社があり、会津文化に触れることができる町です!」

(会津美里町キャラクター「あいづじげん」)

文/はっさく堂 写真提供/大友 悟さん、会津美里町

この記事の画像一覧

この記事のタグ

田舎暮らしの記事をシェアする