『ローカルフードプロジェクト』という言葉を聞いたことがあるだろうか。今回は、地域の活性化や地域資源を活用した新ビジネスの創造に挑戦したい人必見! 新たな取り組みを、宮崎県の実例で紹介する。

ローカルフードプロジェクト(LFP)とは?

農林水産省が、地域の新たなビジネスモデルを創出する取り組みとして「地域食品産業連携プロジェクト Local Food Project (LFP)」を令和3年度より推進している。この取り組みにより、農林漁業者(1次産業)、食品製造業者(2次産業)、食品流通業者・飲食店(3次産業)や異業種などが連携し、それぞれの強みを出し合いながら地域食資源を活用した新ビジネスの創出に挑戦し、地域の社会課題解決と経済的利益の両立を目指している。

みやざきLFPとは?

宮崎県の強みである地域食資源の高付加価値化に向けた取り組みを強化するため、新たな生活様式や消費ニーズに対応した新商品・新サービスの開発を目指し、「食」と「農」に関する多様な関係者が参画して、各々の知識・技術・経験などを結集する“みやざきLFPプラットフォーム”を設置した。食品関連に限らず幅広い業種の事業者が参画し、令和 4年12月31日時点で 190事業者(農林漁業者、加工・販売業者、観光業者、大学、地域商社など)が入会している。

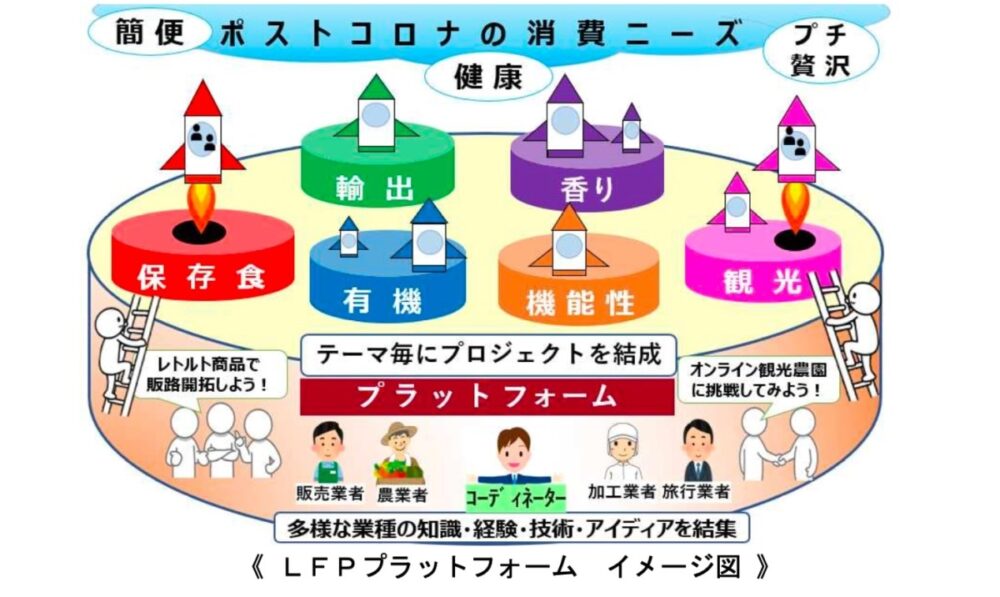

みやざきLFPでは、県内の数多くの事業者が共通の課題を持つことで、より効率的にプロジェクトに参加できるよう、6つの具体的なテーマを設置。 令和4年度は“有機”、“未利用資源・食品ロス”、“保存食”、“香り”、“輸出”、“観光・土産”の6つのテーマごとに分科会をつくり、それぞれ関心があるテーマに事業者が集まり、新たなビジネス創出に向けて意見交換を行っている。

図のように分科会における6つの各テーマはロケットの発射台にたとえられ、各事業者が新たな生活様式・消費ニーズに向けて、ロケット=プロジェクトを創出する。また、行政や関係団体は、燃料(各種支援)をロケットに供給する役割を担う。

令和3年度から開始したみやざきLFPは現在進行中のものを含めると15プロジェクトが進行中であるとともに、プロジェクト間の交流も図られている。

今後の中長期プランとして、各プロジェクトから生み出された新商品やサービスが事業者の所得向上や雇用の創出、交流人口の増加などの価値連鎖を生むことで、地域経済が活性化することを目指している。

今回は、宮崎県が取り組むLFPについて紹介した。次回は、このプロジェクトから生まれた実際の商品について紹介するので、お楽しみに。

田舎暮らしの記事をシェアする