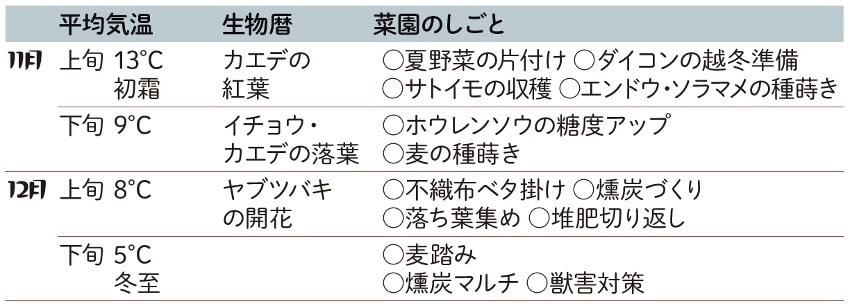

掲載:2024年12月号

真冬に向かって防寒と鳥避け

堆肥や燻炭の仕込みは翌年に向けて

本格的な寒さに向かう12月は、野菜はいよいよ甘く、おいしさを増す季節です。強い霜による傷みや、野鳥による食害を防ぐには不織布のベタ掛けが効果的。落ち葉を集めて堆肥をつくり、もみ殻燻炭をつくって来シーズンに備えましょう。

12月 防寒と鳥避け、春への準備

麦踏みは土が乾いた日中に。春先に茎が伸び始めるまで一冬で3回ほど繰り返す。

○野菜を守る不織布のベタ掛け

コマツナやホウレンソウ、ブロッコリーなどの葉菜類、ダイコン、カブなどには、不織布を直接ベタ掛けして寒さを和らげます。11月のベタ掛けには生育期間を延長させる狙いがありましたが、生育が止まる12月は品質保持が目的です。不織布は防寒とともに保湿効果を持ち、葉や根の傷みを減らし、野菜のおいしさを保ちます。

また、餌が少ない冬季は野菜の葉が野鳥による食害を受けやすいので、不織布のベタ掛けは鳥害予防にも役立ちます。

強い季節風で不織布が飛ばされないよう、適度な間隔で留め具を刺してください。

不織布は野菜に直接ベタ掛けし、風で飛ばないようペグを地面に刺して留める。

不織布をベタ掛けすると、秋には野菜の生育期間を延ばし、冬の寒さによる傷みを和らげることができる。

○もみ殻燻炭でネズミ避け

エンドウやソラマメの株元には、もみ殻燻炭を撒いてマルチします。地温が上がるだけでなく、ネズミ避けにも役立ちます。

タヌキやハクビシンなどは夏は果菜類を食べる害獣ですが、冬はネズミを食べる益獣です。

○もみ殻を焼き、落ち葉を集める

12月はもみ殻燻炭をつくるのにも適しています。1月以降は積雪や風の強い日も多くなるからです。落ち葉集めもこの時期。米ぬかなどを混ぜ、湿らせて踏み込み、発酵させた熱で苗を育てる踏み込み温床に使います。

○麦踏みで根張りをよくする

小麦や大麦は葉が3枚出たら麦踏みを始めます。踏むと根張りがよくなり茎数が増え収量がアップします。

燻炭器はホームセンターなどで手に入る。薪で火をおこし、上から燻炭煙突をかぶせる。

燻炭器を覆うようにもみ殻を山型に盛って1~2時間置くと、炭になる。

できあがったら燻炭器を除き、全体の温度が下がるまでたっぷり水をかける。一部でも熱が残ると再発火するので注意。

監修/竹内孝功

たけうち・あつのり●1977年生まれ。長野県を拠点に菜園教室「自然菜園スクール」などを開催。著書に『自然菜園で育てる健康野菜 ゼロから始める無農薬栽培』『完全版 自給自足の自然菜園12カ月 野菜・米・卵のある暮らしのつくり方』、新装版『無農薬「自然菜園」で育てる人気野菜』(すべて宝島社)ほか多数。

WEBサイト「@自給自足Life」https://39zzlife.jimdofree.com/

文・写真/新田穂高 イラスト/関上絵美・晴香

この記事の画像一覧

この記事のタグ

田舎暮らしの記事をシェアする