農園を開いて以来、中村顕治さんは、敷地に放したチャボとともに暮らしてきた。チャボは卵をもたらしてくれるだけでなく、声をかければ懐いてくる。母性本能が強く、放っておけば自然に卵を抱き、ひなを育てる。かわいい親子の姿は、農園暮らしに豊かさを運んでくれる。

約1500坪の農園に約200羽のチャボを放し飼い。群を率いるおんどりの名前は「イチバン」。「優しくて人の言葉がわかります」と中村さん。

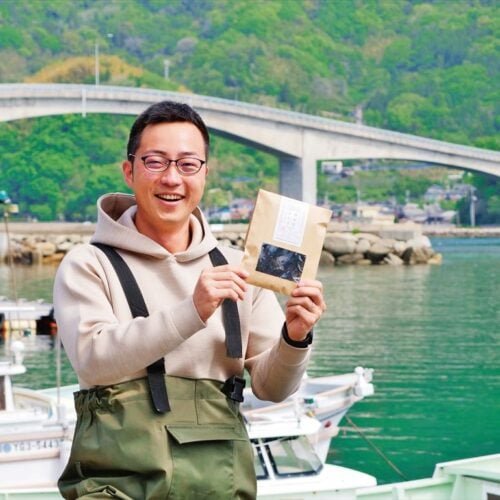

中村さんが宅配している野菜セット。チャボの卵はサイズは小さいが味は濃厚。

【乾いた土の上を歩き回れば元気いっぱい】

鶏の先祖と言われる野鶏たちは、雑木林の中で10〜20羽ほどの群れで暮らしているそうだ。千葉県八街(やちまた)市にある中村自然農園の鶏も、野生に近い環境で飼われている。ブルーベリー、アケビ、キウイ……。さまざまな果樹の茂る庭を生き生きと歩き回り、土をつついてエサを探したり、木の下に潜って隠れたり。母鶏の周りで遊ぶヒヨコもいるし、周囲ににらみを利かすおんどりもいる。地面のくぼみに体を沈ませバタバタと羽を動かす鶏を指して中村さんが言う。

「ああやって砂浴びのできる環境が大事です。からだに付いた虫を落とすためにね。元気に育てるには柔らかく乾いた土がたっぷりあること。鶏は寒さには強いけれど、暑さと、それ以上に湿気が苦手なんです」

狭いケージで飼われる養鶏場の鶏はワクチンや抗生物質で伝染病を防ぐが、砂浴びして日々暮らす鶏はウイルスへの抗体さえも身に付けて、自然のまま健康に生きている。産卵率が落ちる前に更新される養鶏場の鶏は2年ほどの命だが、卵を産まなくなってもそのまま置かれる中村さんの鶏は10年ほど生きる。

「エサ代もかかりますし、採算は合いません。僕にとって鶏は半分ペットですからね」

目の利かなくなった老鶏の口元に餌を近づける中村さんの目は穏やかだ。鶏にはそれぞれ個性があり、人懐っこい鶏は人間の言葉がわかるのだという。

【放し飼いに必要な面積】

鶏はしばらく小屋に閉じ込めて飼うと、そこが寝ぐらだと覚えて、昼間外に出しても夜は戻ってくるようになる。昼間行動するのは、普通は小屋周辺の限られた範囲。中村さんの農園では、収穫する野菜を鶏たちが食べないよう、畝まわりにネットを張る。敷地の外周は、鶏が出やすい場所だけネットでガードする。

「鶏は一定の縄張りを持っていて、そこを外れて逃げ出すことは普通ならありません。餌がふんだんにあれば、遠くまで行く必要もないですから」

ただし放し飼いには一定の面積が必要で、たとえ20羽でも300坪ほどはほしい。

「狭い敷地ではネットでぐるりと囲います。10羽なら1本の木の周りなどでも充分です」

【子育てするチャボは人にも懐きやすい】

中村さんが飼う鶏は、もとはチャボとウコッケイ。農園で自然交配を繰り返し雑種化した。色や形のパターンは100通りほどあるのではという。

「養鶏場で飼われている品種は産卵率が9割以上でほぼ毎日卵を産みます。うちのチャボは卵を抱かせないようにしても年間100個も産みません。卵の大きさも小さいです。味は抜群にいいですけれどもね」

養鶏用の鶏は卵を抱かない。チャボやウコッケイは卵を抱いてひなを育てる習性が強い。

「鶏の親子を見るのが好きだから、養鶏用の鶏を飼おうとは思いません。子どもを連れて歩く鶏は人にも懐きやすいです。名古屋コーチンも飼ったことがあります。おとなしいですが、チャボほどは懐かなかったなあ」

養鶏用の標準的な品種なら、ひなを販売するメーカーが各都道府県にあり、近所の養鶏家に相談すれば入手できるだろう。チャボやウコッケイはペットショップで見かけることがある。37年前、中村さんは「チャボ求む」の新聞広告を出し、あちこちの愛鶏家から譲ってもらった。

「当時は少し郊外に出るとペットを兼ねて鶏を飼っている人がけっこういたんですよ」

この記事のタグ

田舎暮らしの記事をシェアする