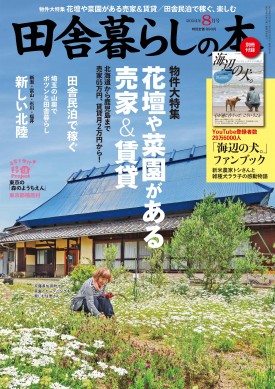

掲載:2021年10月号

工人(こうじん)と呼ばれる人たちが雪深い冬の仕事として継承し、国の伝統工芸品にも指定されている三島町の奥会津編み組(あみくみ)細工。ここには独自の作風で編み組に取り組んでいる移住者がいた。そのユニークな暮らしぶりを紹介する。

ヤマブドウの皮を同じ幅に裁断する三井さん。山での材料採取に始まり、ここにたどり着くまでいくつもの工程がある。

福島県三島町(みしままち)

尾瀬を源流とする只見川(ただみがわ)沿いにある山間の町。冬は積雪2mを超えることもある豪雪地帯だ。桐箪笥や民具づくりの里として知られる。東京から高速道と一般道を利用して車で約3時間40分。

地域の人にも教わりつつ独学で斬新な作品づくり

3年半前に三島町に移住した三井康二(みついこうじ)さん(36歳)の編み組細工は、数百円で買えるブローチやピアスから、4万〜10万円の値を付けたバッグまで種類が豊富。ヤマブドウ、マタタビ、ヒロロなどの天然素材を1つひとつ手作業で編んでいく高級品とはいえ、4万円以上でも買う人はいるのかと素朴な疑問をぶつけたところ、即座に「売れます」という答えが返ってきた。

三島町は40年前から、〝手に入るもの〞で身近な生活用品を手づくりする「生活工芸運動」を展開。その典型が奥会津編み組細工で、ナチュラル好きの間で人気が定着している。ただ、〝手に入るもの〞といっても作業は容易ではない。

「山はスリリングで面白いです。行政の許可を得てから2人で国有林に入るんですが、グルルルルというクマの鳴き声が聞こえてくるし、新しいフンがあれば近くにいるとわかる。でも、山の中では人間に近づいてこないので大丈夫(笑)」

ヤマブドウの皮を20㎏くらい背負って戻る。採取した素材は、2週間ほどカラカラに乾燥させてストック。使うときは水に浸けてやわらかくしてから、一定幅に裁断する作業に取りかかる。編み組を始める前に、ものすごく手間がかかっているのだ。

作品の一部。左からマタタビのおにぎり入れ、クルミのハンドバッグ、ヤマブドウの鍋敷き、ヤマブドウのカゴ。三井さんのインスタ@marumi.amikumi

椅子の座面と背もたれにヤマブドウを張ったのは、三井さんのオリジナル。1脚4万円だが人気が高い。

集落内にある昔の水場も使用許可を得ている。乾燥させたヤマブドウの皮をやわらかくするため水に浸けているところ。

山梨県出身の三井さんは、ものづくりが大好き。移住前にもアケビの蔓でカゴづくりなどを楽しんでいた。あるとき雑誌で三島町の編み組細工の存在を知り、移住相談会に参加。住まないと編み組細工の技術の習得は難しいと聞き、空き家を見せてもらうことになった。借りた家は家財がいっぱいで、風呂も使えない状態だったが、半年がかりで家財の処分や壁の張り替えに着手。温泉施設で週3日のアルバイトも見つかったので、入浴はそこで済ませている。

町には山村生活と生活工芸を1年間の実践プログラムで学べる「生活工芸アカデミー」という制度もあるが、「その取り組みを知らなかったんです。1年待つのは長すぎるし、だったら独学でやっちゃえ、そのほうが自由につくれると思ったんです。最初の1年は地元の人にも警戒心があったようですが、一緒に酒を飲んだり、畑を手伝って野菜をもらったりするうちに親しい人が増えて、編み組細工のやり方も教えてもらえるようになりました。酒代はけっこうかかっているけど、生活費はたぶん月10万円以内だと思いますね。地元の人にはいろいろと親切にしてもらっています」と話す。

町には35年前に建設された三島町生活工芸館があり、ここでの展示やイベントが工人たちの重要な販路になっている。

「登録している工人は約150人いますが、移住者は数名。高齢者ばかりなので、斬新な発想をする三井さんは貴重な人材なんです」と館長の二瓶(にへい)仁志さん。

山の恵みを活かし、地域に溶け込みながら工芸に取り組んでいる三井さん。自然体そのものの彼は、奥会津編み組細工に新たな風を吹き込むことだろう。

月5000円で借りている家は、作業場、展示室なども兼ねている。近所の人たちとは気軽に会話できる関係だ。

三島町生活工芸館の館長・二瓶さんと和やかに情報交換。もうすっかり三島町になじんでいる。

「会津の山のことはまだわからないことだらけ。日々勉強です」と三井さん。

三島町移住支援情報

空き家バンクやさまざまな住宅補助制度、子育て支援制度あり!

住宅取得には、三島町空き家・空地バンクや補助制度(空き家の取得・改修費最大150万円、新築最大150万円。県の補助制度もあり)が活用できる。子育て支援としては18歳以下の医療費無料、保育料の無料、小・中学校給食費の無料を実施。移住定住支援員が移住希望者の相談に応じているので、気軽に相談を。

お問い合わせ:三島町地域政策課 ☎︎0241-48-5533

http://www.town.mishima.fukushima.jp/chiiki_seisakuka/23557

町内有志による蕎麦刈りの様子。

江戸時代から続く古道・沼田街道沿いの秋の風景。

「三島町ならではの豊かな暮らしを始めてみませんか?」(三島町地域政策課移住定住支援員の吉垣絵梨子さん)

文/山本一典 写真/鈴木加寿彦

この記事のタグ

田舎暮らしの記事をシェアする