掲載:2023年4月号

根粒菌の働きでやせ地でもよく育つ

開花期はしっかり水やりを

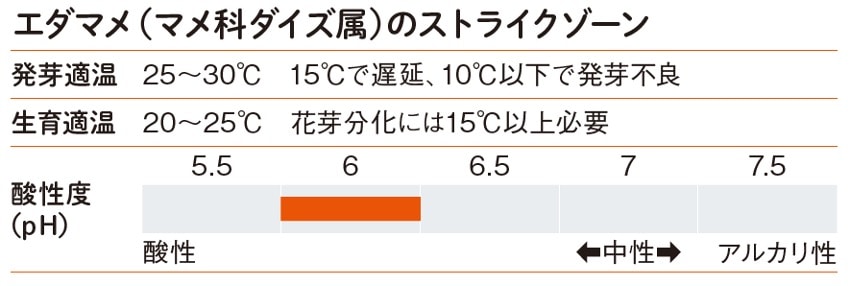

エダマメの原産地は中国北東部。比較的寒く乾燥気味のやせた土地、雨は少ないものの霧が立つ地域です。水はけのよい畑を好み、種は水没すると発芽しません。開花期には多くの花を咲かせますが、この時期に乾燥すると、さやに実が入りません。いちばんのコツは開花期の水やり。極早生から晩生まで多くの品種があり、品種に合わせて蒔きどきを選び、株の間隔を調整して育てましょう。穫りたてのおいしさを味わってください。

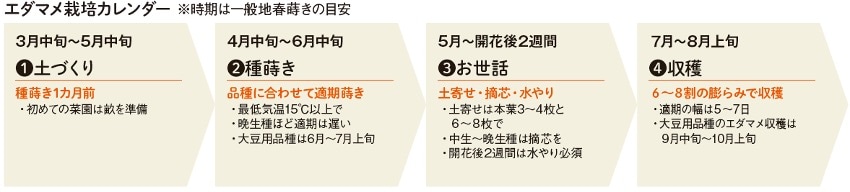

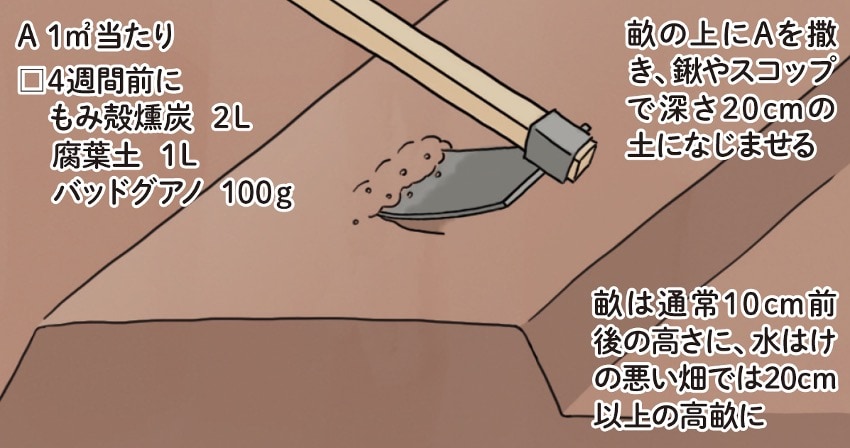

1 土づくり

適地は排水性と保水性のある粘土質

初めての菜園では共生菌の働ける畝を準備

肥えすぎた畑ではツルぼけをおこしやすく、共生菌の働きで比較的やせた畑で高タンパク質の実を付けます。適地は水田の畦のような排水がよく保水性に富む粘土質。まったくのやせ地では実が入りません。初めて菜園にする畑では畝の準備を。畑では3年以上の連作は避けます。

2 準備

①品種に合わせた蒔きどきと株間を選ぶ

エダマメには多くの品種があり、発芽から収穫までの日数で、極早生から晩生までタイプを区分できます。種蒔きは品種ごとに適期が異なるため、袋の表示を確認してください。

早蒔きで気温が低いと、発芽が揃わず、生育ムラや虫害が多くなります。種蒔き時期の比較的早い早生品種も、最低気温15℃以上になってから蒔きましょう。晩生種ほど適期は遅く、5月末から6月初旬、大豆用品種では7月上旬が蒔きどきのものもあります。

株は早生ほど小さめ、晩生ほど大きくなるため、株間は晩生になるほど広くとるのもコツです。

②1カ所に2~3粒ずつ蒔く

種は1カ所に2~3粒ずつ蒔きます。こうするとお互いに協力して土を持ち上げて、よく発芽します。

エダマメ、大豆は発芽直後に鳥の食害を受けやすいですが、畝を耕さずに植え穴を開け、草マルチすると鳥に見つかりにくいです。鳥の目が利かない薄暗い夕方に種を蒔くのもコツです。

種蒔きする場所の草を地際から刈り、鎌の刃先を土に差し込んで草の根を切りながら深さ2~3cmの植え穴を開ける

1穴に2~3粒ずつ種を蒔く

穴の上の土をつまむようにして覆土し、手のひらでしっかりと鎮圧

蒔いた場所の上に軽く草マルチ

③本葉1~2枚で2本立ちに

発芽後、双葉の上に切れ込みのない初生葉が開きます。その上に本葉が1~2枚出たとき、3本育っていれば、よく育った茎の太い2本を残して間引いてください。

本葉1~2枚に育ったら、ハサミで間引いて2本立ちに

3 お世話

①本葉3~4枚までに1度目の土寄せ

耕した畑では本葉3~4枚までに、双葉の下まで土寄せします。株が倒れにくくなるだけでなく、土に隠れた茎から不定根が出ると同時に枝も増えて収量アップにつながります。

1度目の土寄せでは双葉の下まで土を寄せる

②中生・晩生種は本葉5~6枚で摘芯

極早生種を除く、発芽から収穫まで75日以上の品種は、本葉5~6枚で摘芯します。摘芯は枝を増やすとともに、株を大きくする栄養生長から、実を付ける生殖生長への切り替えを促します。

株が伸びる先端の芽を摘み取る

③本葉6~8枚までに2度目の土寄せ

日当たりを好むエダマメは草に負けやすく、除草を兼ねた土寄せが大切です。本葉5~6枚で2度目の土寄せをします。

2度目の土寄せでは、初生根の下まで土を盛る。双葉は埋めてしまう

④開花前には草マルチで乾燥を防ぐ

エダマメは開花期の乾燥を特に嫌います。2度目の土寄せの後は開花に向けて、土寄せではなく草マルチを重ね、乾燥を防ぎましょう。

草マルチを重ねて土の乾燥を防ぐのも、マメを付けさせるコツ

⑤開花まで週に1度、開花後2週間は毎日か3日に1度水やり

真夏の乾燥だけでなく、空梅雨も多い近年、水やりはエダマメに実を肥大させるための最大のポイントです。開花までは雨がなければ週に1度、夕方に葉の上からストチュウ水※をたっぷりかけて、株の生長を促してください。

開花後2週間は、特にたくさんの水分が必要です。この時期に乾燥すると実は入りません。夕方にストチュウ水を、さっとやるなら毎日、3日に1度なら夕立のようにたっぷりと水やりしてください。

※雨水に似た野菜の栄養ドリンク。酢・木酢液・焼酎を1:1:1で混ぜたストチュウ原液をペットボトルにつくり置き、300倍以上に薄めて使う。7Lのジョウロの水には、ペットボトルキャップ(約7mL )3杯の原液を混ぜる。

夕方に葉の上からストチュウ水をたっぷり水やり

水やりが昼間しかできない場合は株元にたっぷり。葉に水をかけないようにする。

畝間に水を引き込める元田んぼなどの畑では、夕方6時以降、翌朝8時までの畝間(うねま)灌水も効果的。

4 収穫

マメが6~8割膨らんだら早めに収穫

種蒔きから数えると収穫までの日数は極早生種で約85日、早生・中生種で90~110日です。マメが6~8割膨らんだころが、おいしい穫りどき。膨らみ切るまで待つとマメがかたくなって食味を落とします。収穫適期の幅は短く5~7日。タイミングを逃さず穫りましょう。株ごと刈り取るか、実の入りにばらつきがある場合は、膨らんださやから穫ります。

おいしいエダマメは、さやが膨らみ切る前に穫る

茎の下から切り取る

切り取った株を逆さまに持ち、葉を引きちぎって、さやの付いた茎ごと持ち帰る

ちぎった葉は、その場で草マルチに

収穫後は食味が落ちやすいため、半日以内に調理する

監修/竹内孝功

たけうち・あつのり●1977年生まれ。長野県を拠点に菜園教室「自然菜園スクール」などを開催。著書に『自然菜園で育てる健康野菜ゼロから始める無農薬栽培』『完全版 自給自足の自然菜園12カ月 野菜・米・卵のある暮らしのつくり方』、最新刊 新装版『無農薬「自然菜園」で育てる人気野菜』(すべて宝島社)ほか多数。

WEBサイト「@自給自足Life」https://39zzlife.jimdofree.com/

文・写真/新田穂高 イラスト/関上絵美・晴香

この記事のタグ

田舎暮らしの記事をシェアする